Что лучше феном или атлон. Подписка на новости. G конкуренты iPhone

Закрывая круг «исторических тестирований», сегодня мы займемся платформой, которая формально остается в числе живых и здравствующих, хотя идеологически даже старше ранее рассмотренных AMD FM1 и Intel LGA1156 . Как ей это удается? Этим вопросом мы уже занимались : Socket AM3+ 2011 года практически ничем не отличается от «просто» АМ3 2009, получившейся путем перехода с DDR2 на DDR3 из AM2/AM2+ от 2006 года, а эти, в свою очередь, являются практически ни чем иным, как Socket 939 лета 2004 года, но с DDR2, а не с «простой» DDR. Правильнее, впрочем, говорить даже о 2003 годе, когда появился Socket 940: Socket 939 - это его упрощение, без поддержки многопроцессорных конфигураций. За это время успели поменяться не только стандарты памяти, конечно, но и некоторые другие интерфейсы, однако концептуально в виде АМ3+ мы имеем классическую платформу нулевых годов - трехчиповую и относительно низкой степени интеграции. Стоит также заметить, что последние микроархитектурные обновления выпускаемых для нее процессоров относятся к концу 2012 года , т. е. и с этой точки зрения даже последняя модификация АМ3+ - это уже история (в той же степени, что и LGA1155, например). Однако в рамках других платформ компания AMD отгружает не более чем двухмодульные процессоры (поддерживающие, соответственно, лишь четыре потока вычислений) с существенным креном в сторону интегрированной графики, так что самыми производительными процессорами AMD до сих пор являются именно устройства для АМ3+. Они давно не обновлялись, но окончательное их устаревание запланировано только на вторую половину этого года - в связи с переходом на единый (наконец-то!) сокет АМ4, для которого будут выпускаться и высокопроизводительные процессоры без интегрированной графики, и относительно бюджетные с таковой. Несложно заметить, что это пока еще не аналог LGA1155 и последующих платформ Intel - скорее, повторение LGA1156, поскольку при выборе быстрого процессора «в нагрузку» придется использовать и дискретную видеокарту. Но это все же намного лучше того, что происходило с ассортиментом компании последние пять лет, когда разнообразные FMx и все та же давно устаревшая АМ3+ были попросту несовместимы друг с другом.

Как компании удавалось поддерживать АМ3+ «на плаву», не обновляя процессоры? Да очень просто: за счет цены. О конкуренции за любителей высокой производительности все равно пришлось давно забыть, зато за примерно одни и те же деньги покупатель может приобрести либо восьмипоточный FX-8350/8370, либо четырехпоточный Core i5-6400. Да, разумеется, сравнение цен в данном случае не совсем корректно, поскольку не учитывает прочие особенности платформ и, в первую очередь, возможность сэкономить на видеокарте в случае платформы Intel. Однако если видеоускоритель все равно нужно приобретать (например, когда интересуют игры - мы придерживались и продолжаем придерживаться мнения, что полноценный игровой компьютер без дискретной видеокарты все еще невозможен), эта проблема отпадает. И на первый взгляд становится неважно, что тот же FX-8350 появился еще в 2012 году: реклама в его случае вообще говорит о восьми ядрах (забывая уточнить, что это несколько не те ядра, что в других архитектурах процессоров даже самой AMD), т. е. создает впечатление процессора, который в исполнении Intel стоит штукубаксов . Правильный это подход, неправильный - но работает же. А как - полезно проверить. В конце концов, как уже было сказано выше, в этом году нам наконец-то удастся познакомиться с новыми процессорами AMD - так что их в любом случае придется сравнивать со старыми. Вот сегодня и создадим «информационный задел» по старым и даже очень старым процессорам, благо представилась такая возможность.

Конфигурация тестовых стендов

| Процессор | AMD Phenom II X6 1075T | AMD FX-8370 |

| Название ядра | Thuban | Vishera |

| Технология пр-ва | 45 нм | 32 нм |

| Частота ядра std/max, ГГц | 3,0/3,5 | 4,0/4,3 |

| Кол-во ядер/потоков | 6/6 | 4/8 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 384/384 | 256/128 |

| Кэш L2, КБ | 6×512 | 4×2048 |

| Кэш L3, МиБ | 6 | 8 |

| Оперативная память | 2×DDR3-1333 | 2×DDR3-1866 |

| TDP, Вт | 125 | 125 |

| Графика | - | - |

| Кол-во EU | - | - |

| Частота std/max, МГц | - | - |

| Цена | - | T-11149970 |

Главных героев будет два. FX-8370 процессор относительно новый - появился в конце 2014 года, но от FX-8350 (первенце семейства Vishera) отличается лишь тактовой частотой турбо-режима. Заметим, что формально топовыми представителями семейства являются FX-9370 и FX-9590, но и существуют последние лишь формально: TDP в 220 Вт мало того, что сам по себе многих отпугивает, так еще и приводит к проблемам совместимости со многими системными платами, а также вдумчивого подхода к выбору системы охлаждения. Ну а если это все не пугает, то не стоит забывать о том, что любые процессоры семейства FX имеют полностью разблокированные множители, позволяя сколь угодно тонкий тюнинг - в том числе, и по частоте. Это, кстати, еще одна причина того, что платформа до сих пор имеет определенную популярность у тех пользователей, кому неважен результат - главное, сам процесс. Который в данном случае еще и облегчается огромным кристаллом производимого по техпроцессу 32 нм процессора - обеспечить таковому теплоотвод очень просто (иногда недостатки могут становиться и достоинствами). Причем комплектация «боксовых» процессоров обновленными кулерами позволяет рассчитывать на неплохие результаты даже в таком варианте, который может оказаться еще и более дешевым, чем «традиционный» подход с ОЕМ-процессором и каким-нибудь «суперкулером». В общем, для ограниченного в средствах энтузазиста платформа интересна, несмотря на свою архаичность.

Но раз уж тестирование данной платформы все равно представляет собой экскурс в историю, мы решили по новой методике (включающей и изучение вопросов энергопотребления) протестировать и еще более старый процессор, относящийся к семейству Phenom II X6. До выхода первых FX в 2011 году - топовому в ассортименте компании. Более того - это навсегда лучшее решение для старых плат с «обычным» АМ3 и даже АМ2+. Причем, как показывали наши тесты, для процессоров семейства Phenom II использование DDR3 не так уж и необходимо, так что не удивимся, если где-то такие системы продолжают использоваться (в конце-концов даже по Конференции регулярно пробегают владельцы Pentium D - до сих пор:)). Лучше всего нам подошел бы топовый 1100Т, но такового не нашлось, а имеющийся 1075Т, увы, не Black Edition, так что корректным образом в старшую модель не превращается. Впрочем, даже при наличии возможности разгона множителем, неизвестно еще - насколько это корректно с точки зрения измерения энергопотребления, да и линейка сама по себе настолько старая (2010 год!), что, как нам кажется, большой разницы уже нет - тестировать 1100Т или 1075Т. Поэтому будет второй - раз уж он есть.

| Процессор | AMD Athlon X4 880K | Intel Core i5-6400 | Intel Core i7-880 | Intel Core i7-3770 |

| Название ядра | Godavari | Skylake | Lynnfield | Ivy Bridge |

| Технология пр-ва | 28 нм | 14 нм | 45 нм | 22 нм |

| Частота ядра std/max, ГГц | 4,0/4,2 | 2,7/3,3 | 3,06/3,73 | 3,4/3,9 |

| Кол-во ядер/потоков | 2/4 | 4/4 | 4/8 | 4/8 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/64 | 128/128 | 128/128 | 128/128 |

| Кэш L2, КБ | 2×2048 | 4×256 | 4×256 | 4×256 |

| Кэш L3, МиБ | - | 6 | 8 | 8 |

| Оперативная память | 2×DDR3-2133 | 2×DDR3-1600 / 2×DDR4-2133 | 2×DDR3-1333 | 2×DDR3-1600 |

| TDP, Вт | 95 | 65 | 95 | 77 |

| Графика | - | HDG 530 | - | HDG 4000 |

| Кол-во EU | - | 24 | - | 16 |

| Частота std/max, МГц | - | 350/950 | - | 650/1150 |

| Цена | T-13582517 | T-12873939 | - | T-7959318 |

С кем будем сравнивать? Мы недаром выше упоминали Core i5-6400 - младший четырехъядерник современной линейки Intel непосредственно конкурирует по ценам со старшими моделями AMD (учитывая, конечно, замечание насчет видеокарты). По мнению некоторых читателей, и с решениями для LGA1156 в прошлый раз надо было сравнивать именно его, а не имеющий близкую цену и производительность, но все же двухъядерный Core i3-6320. Поэтому мы сегодня к списку испытуемых добавим и лучший процессор для упомянутой платформы, а именно Core i7-880, благо первые FX создавались в том числе и для конкуренции с таковыми. К сожалению, правда, вышли позднее, чем это было нужно для обеспечения таковой - уже во времена процессоров для LGA1155. Одна из таких моделей (пусть уже третьего, а не второго поколения Core) нами на данный момент протестирована - добавим и ее к списку испытуемых для полноты картины. И, заодно, самый быстрый Athlon X4 для FM2+ - для массовости. Тем более, что для поклонников продукции AMD это тоже в какой-то степени прямые конкуренты: FX-8370 безусловно «круче», но он ведь и дороже. Да еще и плюс архаичная платформа. А еще среди тестируемых, напомним, есть и Phenom II X6 1075T, так что любопытно будет посмотреть - как шесть, но старых ядер соотносятся с современными, но двумя модулями. Понятно, что четыре - интереснее, но простым и недорогим переход с Phenom II (не обязательно шестиядерным) будет только при наличии платы с АМ3+. Если же есть только АМ2+, так все равно менять все. Но если на такой плате, к примеру, установлен какой-нибудь Athlon II, производительности которого уже маловато, вопрос - найти на вторичном рынке Phenom II или менять платформу, вовсе не праздный.

Что касается прочих условий тестирования, все испытуемые работали в системе с дискретной видеокартой на базе Radeon R9 380 и 16 ГБ оперативной памяти. Тип и частота последней были максимальными поддерживаемыми процессорами - для всех, за исключением Phenom II X6 1075T, который мы тестировали с DDR3-1600, что проблем не вызывает (впрочем, на производительности тоже почти не сказывается).

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье . Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

- Методика измерения энергопотребления при тестировании процессоров

- Методика мониторинга мощности, температуры и загрузки процессора в процессе тестирования

А подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97-2003) . Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности, это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (как и в прошлом году, ноутбука на базе Core i5-3317U с 4 ГБ памяти и SSD, емкостью 128 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера.

iXBT Application Benchmark 2016

Как видим, появись модульная архитектура году так в 2010, ее «жизнь» существенно-упростилась бы: и пара модулей уже не уступает Core i5 того времени, а четыре могут убедительно превосходить даже четырехъядерные Core i7. Но, к сожалению (или к счастью), в 2011 году при разработке процессоров для LGA1155 Intel удалось существенно улучшить все характеристики своих изделий, причем настолько резко, что с тех пор подобных «подвигов» уже пять лет не наблюдается. В итоге старшие FX пришлось позиционировать не в сегмент между i5 и i7, а на уровень первых. Так что их цена вполне соответствует производительности, но не более того. Причем хорошо заметно, что других вариантов у компании и не было - перенос Phenom на более тонкий процесс производства вряд ли сумел их существенно «подстегнуть»: для того, чтобы обойти шесть старых ядер, уже зачастую достаточно и двух модулей, а не трех-четырех.

Особенно тогда, когда программное обеспечение не всегда может полноценно задействовать большое количество потоков вычисления, но требовательно к их качеству - включая и поддержку современных наборов команд и прочее. В итоге даже старшие FX ныне отстают уже и от младших Core i5, однако могло быть и хуже - что нам Phenom продемонстрировал. Собственно, как не раз уже было сказано - обычно интенсивные улучшения архитектуры дают свой эффект вовсе не в тех поколениях процессоров, в которых внедряются. Но чем далее - тем более важны.

А вот здесь - ничего не важно: был бы один быстрый поток. В таких условиях (что не секрет) процессорам AMD туго приходится, однако несложно заметить, что шансы быть самыми быстрыми на рынке в 2010 году у них были.

А вот в данном случае - и гипотетического не было. Впрочем, судя по небольшой разнице между FX и Phenom (причем даже не старшим) видно, что над оптимизацией таких сценариев работы никто и вовсе не занимался: все равно производительность для тех времен неплохая.

Как мы уже не раз писали, относительно старый целочисленный код - лучшее, что может встретиться в жизни модульным процессорам AMD. И хорошо заметно, что в общем-то для таких применений они во многом и разрабатывались: все-таки и шестиядерные Phenom II в 2010 уже не могли в таких задачах конкурировать с четырехъядерными Core i7, а вот для четырехмодульных FX это было посильной задачей. К сожалению, в конце 2011 года (когда первые процессоры этого семейства наконец-то появились физически) значительно усложнившейся.

Собственно, ария из той же оперы - как мы уже отмечали, упаковка данных по логике работы сходна с распознаванием текста. И по результатам тоже.

Явный аутсайдер здесь - Core i7-880, но просто потому, что LGA1156 поддерживала только SATA300. Как мы уже отмечали, чтоб разница стала вообще заметной, надо использовать быстрый SSD, с чем в те годы были сложности. Сейчас вот уже нет, так что это немного, но сказывается. А вот свои чипсеты AMD наделила поддержкой нового интерфейса уже тогда, так что в данном случае вообще обошлось без каких-либо шероховатостей.

Как мы уже не раз упоминали, разнообразные SMT-технологии программе «чужды», а вот количество «аппаратных» ядер и их качество - актуальны, что, например, выливается в то, что современный младший Core i5 быстрее старых Core i7. И даже не таких уж принципиально старых - позади остался не только 880, но и 3770. Первый отстал также и от FX-8370, что дело привычное. А вот шесть совсем старых архитектурно ядер в Phenom II… Два модуля современных процессоров AMD они обогнать могут, но с большим трудом - с тремя уже не справятся.

Что имеем в общем итоге? FX-8370 примерно в полтора раза быстрее, чем Athlon X4 880K - нормальная прибавка за счет удвоения ядер и добавление кэш-памяти третьего уровня. Но, к сожалению, этого уже маловато для конкуренции с современными процессорами Intel, что равные цены и то не полностью компенсируют. Хотя бы потому, что покупатель Core i5-6400 может обойтись без дискретной видеокарты, а выбравший FX - не может. Но если он ее все равно планирует приобрести, получается нечто близкое к паритету - до сих пор. Правда цены не его причина, а скорее следствие - недаром все годы они снижались.

Почему ситуация оказалась именно такой - в принципе, по результатам тоже можно предположить. Мы в точности не знаем - на какие годы пришлась основная часть разработки модульной архитектуры, но можно предполагать, что это было ранее 2011 года - ведь именно тогда (причем после нескольких задержек) первые процессоры для АМ3+ уже начали продаваться. Произойди это годом ранее, когда такие четырехъядерные процессоры, как Core i7-870/880 стоили в районе трех-пяти сотен долларов, эффект был бы заметным - сравнимым с выпуском первых Athlon. При этом для замены четырехъядерных Phenom или Core 2 Quad подошли бы двухмодульные процессоры (в т. ч. и модели с интегрированным GPU), а трехмодульные нормально бы смотрелись на фоне Phenom II X6 (или вместо таковых) и Core i5. Но в итоге процессорам пришлось конкурировать не с моделями для LGA1366 или LGA1156, а с новенькой (на тот момент) LGA1155, которая все еще неплоха и на фоне более новых платформ Intel. Которые, впрочем, стали еще лучше, а старые FX так и живут на рынке без серьезных изменений с 2012 года. Что и приходится компенсировать ценами, которые сначала были между Core i5 и i7, потом на уровне старших i5, потом средних, теперь вот младших. Поскольку и потребительские характеристики процессоров таким ценам примерно и соответствуют. Только вот Core i5 - очень дешевые для производства процессоры, а FX - дорогие. Так что этот порочный круг пора бы и разорвать - чем дальше, тем это сложнее. Будем надеяться, что в этом году все получится.

Энергопотребление и энергоэффективность

Впрочем, что касается энергопотребления, то и в те годы с ним было не все гладко, а с точки зрения современности 200 Вт весьма пугающи. Понятно, что это включая и то, что «проходило» через плату для питания видеокарты - но ведь она для всех одинаковая. А вот «прожорливость» трехчиповой платформы - в чистом виде ее особенность и «привет из нулевых»: современные намного экономичнее. Впрочем, если обратить внимание на собственно потребности процессора, то там тоже до 140 Вт дело доходило, т. е. для AMD превышение уровня TDP как раз обычное дело (хотя некоторые по-старинке до сих пор пытаются ругать за это Intel). А вот Phenom II X6 на первый взгляд выглядит лучше. Но не стоит забывать, что это совсем не старшая модель линейки, во-первых, и что энергопотребление имеет смысл лишь в связке с производительностью, во-вторых.

А с этой точки зрения модульная архитектура была явным шагом вперед. Отметим также, что FX ведут себя лучше, чем Athlon - хотя бы потому, что общая кэш-память третьего уровня (которой в процессорах для FM2/FM2+ нет) положительно сказывается на производительности, но не слишком прожорлива. Правда и места занимает много, почему ее реализация в процессорах с интегрированными GPU оказалась невозможной. Но в общем и целом становится понятным, почему компания не стала делать шринк FX на техпроцесс 28 нм: в APU он позволил увеличить мощность графики, но процессорным ядрам не дал бы ничего или почти ничего. И тревожный звоночек «бил в набат» еще пять лет назад: достичь уровня производительности 45-нанометровых процессоров Intel удалось, но ценой излишнего энергопотребления (кто сказал «NetBurst»?) . А дальше ситуация только усугублялась.

iXBT Game Benchmark 2016

А могут ли эти процессоры хорошо поработать в игровом компьютере? Вообще говоря, да - ведь основная нагрузка ложится на видеокарту. Но сколько возможностей последней «пропадет» из-за процессора? Особенно непраздным этот вопрос, кстати, является для пользователей плат с AM2+ или «обычным» AM3, где Phenom II X4/X6 - лучшее из доступного без смены платформы, а некогда популярные Athlon II с т. з. современности уже совсем ничего «не тянут».

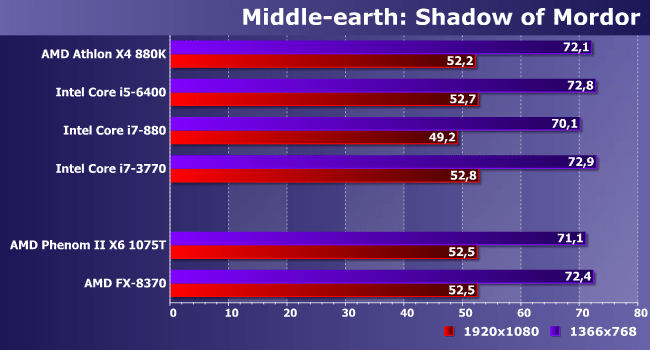

Случай, когда критична «однопоточная производительность», что ставит все процессоры AMD в неудобное положение. Производительность даже (уже) недорогого R9 380 «сдерживают» все испытуемые. Но и играть с комфортом можно на всех же.

А здесь все справляются близко к максимуму возможного. И, кстати, обратите внимание - старые Phenom II заметно лучше новых Athlon.

Здесь хуже, однако, опять же, уже Phenom II ничуть не хуже любых Core 2 Quad или там Core i5/i7. А FX уже способны «пободаться» и с более новыми i5/i7.

Но в более новой игре серии Phenom II держится на равных (уже на равных) лишь с Athlon. Чего, впрочем, для практического использования вполне достаточно - но могло бы быть лучше. Хотя бы на уровне FX, который в FHD уже позволяет выбранной видеокарте «выложиться» на полную.

А здесь все примерно одинаковы - различия есть только в режиме со сниженным разрешением. И, что забавно, они скорее в пользу АМ3+, чем наоборот.

Когда все определяется видеокартой, хороши и процессоры пяти-шестилетней давности. Наиболее мощные из них, конечно. Но и стоить они чуть позже начали очень дешево.

FX ведет себя неплохо, время Phenom II, увы, истекло. С другой стороны, если такой процессор уже есть, то менять в игровом компьютере его вовсе не обязательно - заметного эффекта не будет. Лучше уж видеокарту еще мощнее поставить.

Вот Thief явно «голосует» за мощные платформы - и считает таковыми лишь современный ассортимент Intel. C одной стороны. С другой - нельзя сказать, что что-то совсем уж не работает. Порядка 40 кадров есть - при желании сэкономить на смене платформы, это можно считать достаточным.

Вот в этой паре зависимость частоты кадров от производительности процессоров уже есть. Но, собственно, и что? Абсолютные результаты всех испытуемых более чем достаточны для комфортной игры. Так что в конечном итоге приходим к тому, что для недорогого игрового компьютера «старый дуб еще пошумит». Естественно, если он уже есть (или может быть приобретен очень дешево). И, естественно, учитывая тот факт, что даже для бюджетных современных видеокарт такой процессор может оказаться «ограничительным фактором». Не в том плане, что поиграть не удастся, а в том, что производительность, все же, будет более низкой, чем потенциально возможная. Но и это до сих пор происходить будет не всегда.

Итого

В принципе, ничего необычного в итоге мы не получили - платформа формально «живая» и актуальная, но на самом деле давно не обновляемая. Нужны же обновления или нет - вопрос дискуссионный. Некоторым, например, не нравится, что Intel постоянно что-то модернизирует, почти не меняя производительность процессоров. С другой стороны, за одни и те же деньги производительность постоянно (пусть и медленно) растет, а необходимость в смене платформ обусловлена в первую очередь их функциональностью. В итоге какая-нибудь топовая системная плата пятилетней давности, например, выглядит уныло и бледно на фоне даже самых бюджетных современных предложений, ценой раз в пять ниже. Если же ничего не трогать, то и производительность расти не будет, и в остальном характеристики компьютера так и будут оставаться типичными для пяти-семилетней давности. Другой вопрос, что во многих случаях этого вполне достаточно, и в случае разумной ценовой политики «исторические» платформы оказываются вполне пригодны для практического применения, пока физически не исчезнут из эксплуатации, что случится, очевидно, еще позже окончания продаж.

Корпорация Intel давно и прочно утвердилась на позиции лидера по поставкам ключевых аппаратных компонентов для мобильных компьютеров - процессоров и микросхем системной логики. Собственно, единственным ее серьезным конкурентом была и остается компания AMD. Борьба за рынок ноутбуков между двумя разработчиками идет с переменным успехом, но ни для кого не секрет, что последние пару лет популярность процессоров AMD неуклонно снижалась. Создав в свое время удачный процессор Pentium M, сочетавший низкое энергопотребление и хороший уровень производительности, Intel вернула себе звание технологического лидера и не собирается его уступать до сих пор.

Догнать конкурента компания AMD до настоящего времени так и не смогла: ее мобильные процессоры, несмотря на более прогрессивную архитектуру, выпускались по морально устаревшим техпроцессам, не обеспечивали требуемого соотношения производительность/Вт, а следовательно, уступали процессорам Intel по всем ключевым характеристикам, важным для мобильных компьютеров. Не потерять рынок окончательно AMD смогла только благодаря агрессивной ценовой политике: ноутбуки на базе ее платформ всегда выигрывали по соотношению цена/функциональность у аналогичных ноутбуков на платформах Intel.

Шанс поправить пошатнувшиеся позиции на мобильном рынке появился у AMD в начале 2010 года. Компания представила обновленную аппаратную платформу под официальным названием Vision, которая обладает более сбалансированными, чем раньше, характеристиками и охватывает практически все сегменты как настольного, так и мобильного рынка компьютеров. Следует сразу отметить, что ничего принципиально нового в этой платформе разработчик не применил. Да, у компании есть несколько очень перспективных и смелых идей, но они будут реализованы в процессорах следующего поколения. Нынешняя платформа Vision явилась результатом модернизации микроархитектуры процессоров AMD, оптимизации их в плане интеллектуального управления энергопотреблением, доработки системной логики в соответствии с современными требованиями.

Немалую роль в повышении привлекательности новой платформы сыграла масштабная маркетинговая и рекламная кампания, направленная как на конечных пользователей, так и на производителей компьютеров. Плоды проделанной работы не заставили себя ждать: новая мобильная платформа AMD была сразу же взята на вооружение всеми производителями ноутбуков и внедрена в модели различного класса - от нетбуков до геймерских машин. Сегодня практически у каждой модели на платформе Intel есть недорогой аналог в том же корпусе и с той же функциональностью, но на платформе AMD.

Модельный ряд

Для ноутбуков компания AMD предложила две аппаратные платформы, похожие с точки зрения функциональности, но различающиеся по уровню энергопотребления. Платформа с кодовым названием Danube является базовой для ноутбуков классического формата. В ее состав входит процессор с максимальным тепловыделением 25 или 35 Вт, чипсет AMD M880G (RS880M) со встроенной видеокартой Radeon HD 4250, опционально - дискретная видеокарта серии Mobility Radeon HD 5000. Платформа с кодовым названием Nile ориентирована на нетбуки и ультратонкие потребительские ноутбуки. В ее составе - специальный низковольтный процессор с максимальным тепловыделением не более 15 Вт и чипсет M880G с «приторможенной» видеокартой Radeon HD 4225.

Как видим, во всех случаях AMD предлагает один и тот же чипсет, унаследованный от мобильной платформы предыдущего поколения. В его состав входит изрядно устаревшее графическое ядро RV620 с поддержкой 3D-графики (DirectX 10.1) и аппаратного ускорения видео (декодер UVD 2). Почему компания не стала создавать новую встроенную графику для платформ Danube и Nile? Видимо, предпочтение было отдано разработке интегрированного в процессор графического ядра для следующего поколения процессоров, а на доработку текущей мобильной платформы не осталось времени. К сожалению, старая архитектура платформы, с двумя микросхемами системной логики и встроенной графикой в составе одной из них, негативно влияет на производительность и особенно энергопотребление (две микросхемы чипсета потребляют больше самого процессора), но другого решения разработчик предложить пока не может.

Кристалл Athlon II

Модельный ряд процессоров AMD для ноутбуков был полностью пересмотрен. Он получил новую, более понятную маркировку, сокращенную номенклатуру (как правило, предлагается всего два однотипных процессора с различной тактовой частотой) и разделение на четыре линейки с разными торговыми наименованиями:

AMD V - бюджетные процессоры с минимальной производительностью (замена линейки Sempron);

AMD Athlon II - недорогие процессоры для ноутбуков бюджетного и начального уровня;

AMD Turion II - более мощные процессоры для бизнес-ноутбуков и домашних ноутбуков среднего класса;

AMD Phenom II - многоядерные процессоры для потребительских и бизнес-ноутбуков верхнего уровня.

Несмотря на сохранение прежних названий, новые процессоры построены на основе новой микроархитектуры K10 и по большинству характеристик превосходят процессоры AMD предыдущего поколения. К сожалению, официальная информация об особенностях ядра Champlain , лежащего в основе процессоров текущего поколения, на сайте AMD отсутствует. Мы можем только предполагать, что у мобильных процессоров много общего с настольными процессорами Phenom II, однако имеются и отличия, связанные с применением новой схемы адаптивного управления питанием. Кроме того, в мобильных процессорах не используется общий кэш 3-го уровня - очевидно, для снижения энергопотребления и себестоимости.

Кристалл Phenom II

Познакомимся с характеристиками моделей процессоров каждой из линеек. Для начала обратим внимание на процессоры «стандартной» платформы Danube.

Бюджетная линейка AMD V в настоящее время включает два одноядерных процессора с низкой производительностью и пониженным тепловыделением (до 25 Вт).

У единственного ядра процессора AMD V вдвое урезан объем кэша 2-го уровня (512 КБ) и искусственно уменьшена производительность блока FPU, выполняющего операции с плавающей запятой. Являются ли эти особенности физическими, или речь идет всего лишь об отключении части ядра для понижения производительности, доподлинно неизвестно.

В линейках процессоров Athlon II и Turion II имеются процессоры двух классов - с нормальным (35 Вт, серия N) и пониженным (25 Вт, серия P) максимальным тепловыделением. По идее, первые должны устанавливаться в ноутбуки стандартного форм-фактора, вторые - в тонкие ультрапортативные модели. Но производители не придерживаются этой схемы и обычно предпочитают более экономичные процессоры.

Процессор Athlon II содержит два урезанных ядра, каждое аналогично ядру процессора V. При этом модель P320 стала наиболее массовой и популярной у производителей ноутбуков благодаря своей экономичности. Процессор Turion II оснащен полноценными ядрами, с кэшем по 1 МБ на ядро и «полным» 128-битным блоком FPU. Благодаря этому он способен продемонстрировать намного более высокую производительность в серьезных профессиональных приложениях. Вошедший в эту группу процессор Phenom II серии N600 является, по сути, тем же Turion II, но с более высокой тактовой частотой.

Линейка процессоров Phenom II состоит, с одной стороны, из 3- и 4-ядерных процессоров, а с другой - из процессоров с нормальным и пониженным энергопотреблением. Есть также отдельная серия процессоров Black для геймерских ноутбуков, но они не были востребованы производителями компьютеров.

Как ни странно, во всех процессорах этой серии применяются ядра с урезанным кэшем и достаточно низкой тактовой частотой. Для приложений, активно использующих многопоточность (обработка графики, видео, научные и инженерные расчеты), процессоры Phenom II весьма актуальны. Для всех остальных задач предпочтительнее использовать процессоры Turion II или двухъядерные Phenom II.

К сожалению, производители ноутбуков об этом не задумываются и комплектуют модели верхнего ценового диапазона 3- и 4-ядерными процессорами. Имеется ли у AMD система динамического разгона отдельных ядер, подобная Intel Turbo Boost, нам неизвестно. По крайней мере, сама компания об этом не сообщает. Если нет, то ситуация с производительностью в однопоточных приложениях будет удручающей.

Энергоэффективная платформа Nile предназначена для построения ультрапортативных ноутбуков с длительным временем работы от батареи, для которых не требуется высокая производительность. Процессоры, выпускаемые в рамках этой платформы, также имеют современную микроархитектуру AMD K10, но формально построены на базе другого ядра - Geneva . Линейка процессоров состоит из 5 моделей, отличающихся сразу по нескольким параметрам.

Младший процессор, V105, построен на урезанном ядре (одно вычислительное ядро, половина кэша, вместо шины HT 3.0 использована шина HT 1.0) и по уровню производительности ближе к процессорам нетбуков, чем полноценных ноутбуков. Старший процессор, Turion II Neo K665, располагает приличной тактовой частотой и двумя полноценными ядрами, но имеет намного худшее энергопотребление. Производители нетбуков и ультратонких ноутбуков могут устанавливать любой из этих процессоров, предоставляя покупателю выбор между доступной ценой и хорошей производительностью.

Тесты

Чтобы понять, как соотносятся мобильные платформы AMD и Intel по производительности и энергопотреблению, мы приведем результаты не синтетических, а реалистичных тестов. Тестовые пакеты фирмы BAPCo используют только реальные приложения, устанавливаемые на машину стандартным путем, и специальные скрипты, замеряющие время реакции системы на подаваемые команды. Выполняя реальную задачу обработки данных в автоматическом режиме, тестовый пакет вычисляет, сколько времени затрачивается на тестируемой машине, и сравнивает со временем, затраченным на некоей эталонной машине.

Мы сравним три ноутбука различного класса, оснащенных тремя разными процессорами. Ноутбук HP G62 построен на платформе Intel Calpella c переключаемой графикой; в протестированном экземпляре был установлен младший процессор Intel серии Pentium - P6000. Частота этого процессора - всего 1,86 ГГц, объем кэша 3 МБ, имеются два ядра, а технология HyperThreading, позволяющая оптимальнее задействовать вычислительные ресурсы за счет выполнения двух потоков на одном ядре, отключена.

Ноутбук HP 625 построен на платформе AMD Danube и оснащен типичным бюджетным процессором - Athlon II P320. Частота этого процессора - 2,1 ГГц (на 13% выше, чем у Pentium P6000), два кэша по 512 КБ, поддержки аналога технологии HyperThreading нет (она появится только в процессорах AMD будущего поколения).

Третий ноутбук, ASUS N52DA , построен на платформе AMD Danube и оснащен самым доступным по цене процессором Phenom II - трехъядерным N830. Данный процессор содержит три ядра, аналогичных ядрам процессора Athlon II P320, с такой же частотой и объемом кэша у каждого. Правда, у ноутбука ASUS имеется мощная дискретная видеокарта без функции отключения, поэтому оценить «чистое» энергопотребление платформы мы не сможем.

Итак, о тестах. Пакет SYSMark 2007 содержит 4 сценария: подготовка онлайн-системы обучения правилам дорожного движения (обработка векторной и растровой графики, анимации, видео), создание рекламного видеоролика (спецэффекты, видеомонтаж, рендеринг и сжатие видео), подготовка экономического отчета (таблицы, база данных, текст, презентация) и 3D-моделирование интерьера помещения. Таким образом, тест измеряет производительность машины в случае ее применения на рабочем месте веб-дизайнера, видеомонтажера, экономиста и 3D-модельера. Полученный рейтинг усредняет данные о производительности двух десятков различных приложений фирм Microsoft, Adobe, Autodesk, Sony и др.

По результатам теста SYSMark 2007 мы констатируем чистую победу платформы Intel. Разница между процессорами Pentium и Athlon II составила от 13 до 27%. Трехъядерный Phenom II догнал бюджетный процессор Intel только в сценариях обработки видео и 3D-моделирования, в других сценариях, не так активно использующих многопоточные приложения, его результаты совпадают с результатами двухъядерного процессора.

Тест MobileMark 2007 измеряет время работы от батареи при выполнении тех же задач, что содержатся в тесте SYSMark 2007, с одним исключением - тест имитирует периодические паузы длительностью 1-10 минут. Для проведения этого теста по правилам следует отключать все сетевые контроллеры, включая Bluetooth и Wi-Fi, и выставлять яркость экрана на один и тот же уровень (примерно 70-80 кд/м 2).

И опять мы видим, что по производительности бюджетный процессор Intel на 25% опередил процессоры AMD. Платформа Intel оказалась самой экономичной, среднее энергопотребление (во время выполнения теста) составило менее 11 Вт. Конечно, от ноутбука к ноутбуку этот показатель варьируется, однако у моделей со встроенной или переключаемой графикой мы получаем результат в пределах 9-12 Вт.

Результаты платформы AMD с процессором Athlon II тоже укладываются в эти рамки, а значит, догнать конкурента удалось. У ноутбука с трехъядерным процессором энергопотребление получилось слишком высоким, что неудивительно, учитывая его видеокарту (Radeon HD 5730) и заявленное тепловыделение процессора (35 Вт плюс почти столько же будет потреблять чипсет).

Вывод

Компании AMD наконец-то удалось… нет, не догнать конкурента, а хотя бы сократить отставание. Ситуация с производительностью по-прежнему неважная, особенно у многоядерных процессоров, которые умудряются проигрывать даже бюджетным двухъядерным процессорам Intel. Вместе с тем бюджетные процессоры Athlon II обеспечивают достойный уровень энергопотребления и могут с успехом использоваться в ноутбуках, от которых не требуется высокий уровень производительности. В целом платформа AMD 2010 года больше не подвержена проблеме повышенного энергопотребления и по своим потребительским характеристикам вполне конкурентоспособна, но только в нижнем ценовом сегменте.

Очевидно, что выпуск платформ Danube и Nile преследовал одну простую цель - вернуть позиции на мобильном рынке за счет более продуманной ценовой и маркетинговой политики. Безусловно, эта цель была достигнута. В 2011 году AMD представит инновационную аппаратную платформу, которая займет уже подготовленный плацдарм и, если конкурент не подсуетится, сможет легко переломить ситуацию на рынке. В любом случае, нас ждет захватывающая конкурентная борьба с полезными для потребителей последствиями в виде дальнейшего снижения цен на экономичные и производительные ноутбуки.

ВведениеЕсли вы регулярно знакомитесь с материалами, публикуемыми на нашем сайте, то наверняка успели заметить, что число обзоров двухъядерных процессоров, вышедших в течение последнего года, можно пересчитать по пальцам одной руки. И этот факт совершенно не означает нашей ярой приверженности концепции многоядерности. Напротив, при каждом удобном случае мы не устаём напоминать о том, что на современном этапе развития рынка программного обеспечения, процессоры, располагающие двумя вычислительными ядрами, вполне способны демонстрировать более чем достаточный уровень производительности. Ослабление же внимания к «двухъядерному» сегменту рынка объясняется тем, что его развитие практически полностью прекратилось, так как ведущие производители x86-процессоров для настольных компьютеров сосредотачивают свои основные усилия на разработке и продвижении четырёхъядерных моделей. Вся же активность, связанная с двухъядерными процессорами уже давно, фактически, заключается либо в небольшом увеличении тактовых частот имеющихся семейств продуктов, либо в снижении их цен.

Впрочем, небольшие количественные изменения этого рода в итоге дали и качественный результат, который мы смогли обнаружить в недавно вышедшей статье «». Как оказалось, двухъядерные предложения AMD перестали быть серьёзными конкурентами процессорам Intel Core 2 Duo, довольствуясь лишь соперничеством с недорогими моделями Intel Celeron. Наше тестирование показало, что даже относительно новые Athlon X2 серии 7000 не могут рассматриваться в качестве достойной альтернативы хотя бы процессорам Pentium, основанным на ядре Wolfdale-2M, не говоря уже о более «серьёзных» предложениях Intel.

Тем не менее, переживаемый в настоящее время компанией AMD ренессанс, связанный с появлением и распространением новых ядер, производимых по 45-нм технологическому процессу, вносит в эту мрачную картину определённые коррективы. Так, на поверку, вполне конкурентоспособными оказались трёхъядерные процессоры Phenom II X3 700

, которые с определёнными допущениями можно рассматривать как некую альтернативу интеловским Core 2 Duo. Однако, несомненно, для полноценного присутствия в средней части рынка компании AMD всё же не хватает нормальных двухъядерников, способных обеспечить современный уровень быстродействия. Понимают это и специалисты компании AMD, поэтому выпуск обновлённых двухъядерных процессоров, основанных на новейших 45-нм ядрах, выступал для компании одним из основных приоритетов.

И вот, наконец, сегодня компания AMD ликвидирует образовавшуюся брешь в структуре собственных предложений, выпуская столь ожидаемые двухъядерные процессоры, чья «официальная» (то есть рекомендованная производителем) цена находится в промежутке от 70 до 120 долларов, на который приходится один из пиков покупательского спроса. Причём, AMD решила преподнести своим поклонниками неожиданный сюрприз и подготовила сразу два двухъядерных семейства нового поколения: Phenom II X2 и Athlon II X2. Процессоры первого семейства представляют собой урезанные производные от процессоров Phenom II с большим количеством ядер, в то время как Athlon II X2 – это в некотором роде самостоятельный продукт, хотя и похожий по микроархитектуре и другим характеристикам на Phenom II. В этом материале мы познакомимся с процессорами обоих семейств, сравним их между собой, а также посмотрим, можно ли говорить о том, что в структуре предложений AMD появились двухъядерные процессоры, способные как-то изменить ситуацию на рынке.

AMD Phenom II X2

Всё разношёрстное множество процессоров Phenom II целиком являет собой яркий пример унификации. Рассматриваемое сегодня семейство Phenom II X2 500 – это уже четвёртый вариант CPU, использующий тот же самый полупроводниковый кристалл Deneb, впервые нашедший применение в процессорах Phenom II X4 900. Причём, Phenom II X2 – это, на первый взгляд, один из самых иррациональных вариантов применения исходного четырёхъядерного кристалла, ведь в данном случае отключению подвергается целых два ядра. Впрочем, с другой стороны оставшийся двухъядерный CPU с кэшем третьего уровня являет собой и удивительный пример рачительности: благодаря Phenom II X2 AMD получает возможность пускать в дело и кристаллы с множественными бракованными блоками.Получавшийся «обрезок» получил кодовое имя Callisto. На генеалогическом дереве Phenom II он занимает крайнее положение: ещё более урезанных вариантов своего нового четырёхъядерного кристалла, выпускаемого по 45 нм технологии, в планах у AMD нет.

Нетрудно догадаться, что ввиду использования одного и того же полупроводникового кристалла, новые Phenom II X2 500 унаследовали основные свойства от своих старших собратьев. Это в первую очередь касается их совместимости с Socket AM3 материнскими платами и возможности использования скоростной DDR3 памяти. Естественно, как и для всех остальных Phenom II, возможность установки новых двухъядерных процессоров в Socket AM2/AM2+ платы также сохранена. Иными словами, новые двухъядерные Phenom II X2 вполне могут быть применены как для создания новых систем, так и для усовершенствования старых.

При этом, несмотря на то, что по сути Phenom II X2 является для AMD побочным продуктом, компания отнеслась к количественным характеристикам этого семейства вполне ответственно. Так, вместе с тем, что эти процессоры обладают L3 кэшем объёмом 6 Мбайт (таким же по размеру, как и представители семейства Phenom II X4 900), их тактовые частоты находятся на достаточно высоком уровне. Старший процессор Phenom II X2 550 работает на частоте 3,1 ГГц, а это всего лишь на 100 МГц меньше частоты флагмана всей эскадрильи Phenom II, процессора Phenom II X4 955. При этом расчётное максимальное тепловыделение представителей серии Phenom II X2 500 за счёт меньшего количества активных ядер оказывается ниже расчётного тепловыделения всех остальных трёхъядерных и четырёхъядерных Phenom II (за исключением энергетически эффективных моделей) – оно составляет 80 Вт.

Дабы сформировать чёткую и полную картину положения двухъядерных новинок в рядах других процессоров множества Phenom II, мы составили таблицу с их основными характеристиками.

Для тестирования компания AMD прислала нам старшую модель двухъядерного процессора нового поколения, Phenom II X2 550. Её конкретные характеристики можно почерпнуть из скриншота диагностической программы CPU-Z.

Утилита, как видим, показывает, что кодовое имя нашего процессора – Deneb, что, безусловно, по сути неправильным не является. Но в то же время следует иметь в виду, что использованный в основе Phenom II X2 550 четырёхъядерный кристалл с двумя выключенными вычислительными ядрами сама компания AMD называет собственным кодовым именем Callisto.

Также, по скриншоту видно, что процессор Phenom II X2 550 принадлежит к классу Black Edition, то есть обладает незафиксированным множителем, что означает возможность его элементарного и беспрепятственного разгона. Учитывая стоимость этого процессора, которая, по официальным данным, должна составить составлять 102 доллара США, Phenom II X2 550 вполне может стать хорошим вариантом для недорогих оверклокерских платформ. Тем более что новые процессоры AMD, основанные на 45 нм ядре, обладают достаточно неплохим частотным потенциалом.

AMD Phenom II X2 550 – не единственный процессор в серии Phenom II X2 500, выходящий сегодня. Одновременно с ним AMD выпускает и 3-гигагерцовый Phenom II X2 545, который также как и его брат-близнец, будет противостоять процессорам Intel Core 2 Duo E7000. Однако прежде чем посмотреть на результаты сравнительных тестов, давайте познакомимся и с другой двухъядерной новинкой, которую подготовила сегодня компания AMD.

AMD Athlon II X2

Судя по характеристикам, процессоры серии Phenom II X2 500 должны быть очень неплохим предложением в ценовой категории «около $100». Однако выпуск таких процессоров – для AMD удовольствие очень дорогое. Площадь кристалла этого CPU может сравниться с площадью кристалла, используемого во флагманских процессорах Intel семейства Core i7, а значит, что их себестоимость производства Phenom II X2 500 сравнительно высока. Отсюда очевидно, что своим появлением на свет серия Phenom II X2 500 обязана лишь желанию AMD с пользой пристраивать бракованные четырёхъядерные кристаллы Deneb. Жертвовать же полноценными четырёхъядерными кристаллами для двухъядерных процессоров AMD, скорее всего, если и станет, то с большой неохотой. Проще говоря, возможности AMD по поставке Phenom II X2 500 на рынок весьма ограничены, и эти процессоры вряд ли будут способны в полной мере решить все проблемы компании с двухъядерными процессорами средней ценовой категории.Поэтому совершенно неудивительно, что одновременно с Phenom II X2 AMD представляет и ещё один процессор – Athlon II X2, который, хотя и похож на него по характеристикам, но основывается на куда более дешёвом в производстве ядре Regor. Основные отличия Regor от Deneb лежат на поверхности: этот полупроводниковый кристалл содержит лишь пару вычислительных ядер, а кроме того, для ещё большего сокращения площади и снижения себестоимости, лишён и кэш-памяти третьего уровня. Архитектурно же вычислительные ядра Athlon II X2 не отличаются от вычислительных ядер процессоров Phenom II X2: они используют абсолютно идентичную микроархитектуру K10 (Stars) не отличающуюся ни в каких деталях. Единственное сделанное инженерами AMD изменение – это увеличение объёма принадлежащего каждому вычислительному ядру L2 кэша с 512 Кбайт до 1024 Кбайт, что, очевидно, должно как-то компенсировать отсутствие в ядре Regor общей кэш-памяти третьего уровня.

В итоге, общая площадь полупроводникового кристалла Regor составляет 117,5 кв.мм, что более чем вдвое меньше площади ядра Deneb. И эта величина примерно соответствует площади ядер двухъядерных процессоров Intel, относящихся к семейству Core 2 Duo E8000, которые также производятся с использованием 45-нм технологического процесса. Впрочем, необходимо иметь в виду, что при этом процессоры Intel значительно «сложнее»: они состоят из примерно 410 млн. транзисторов, в то время как количество транзисторов в полупроводниковом кристалле Regor достигает лишь 234 млн. Именно поэтому современные двухъядерные процессоры Intel, основанные на ядре Wolfdale, располагают 6-мегабайтной кэш-памятью второго уровня, в то время как аналогичные по площади ядра Athlon II X2 снабжается лишь 2 Мбайтами L2 кэш-памяти в сумме.

Специально сконструированный инженерами AMD полупроводниковый кристалл с двухъядерным дизайном Regor помимо всего прочего позволил опустить и планку тепловыделения и энергопотребления. Двухъядерные Phenom II X2 500, базирующиеся на ядре Deneb, обладают расчётным тепловыделением 80 Вт, а характеристика TDP процессоров Athlon II X2, построенных на ядре Regor, снижена до 65 Вт. Поэтому AMD надеется, что в результате внедрения 45 нм техпроцесса при производстве двухъядерных процессоров, они смогут конкурировать с интеловскими предложениями не только с точки зрения производительности, но и по экономичности.

Вместе с этим компания AMD хочет представить семейство Athlon II X2 таким образом, как будто это – более простой и дешёвый, нежели Phenom II X2 500, процессор. Именно поэтому тактовые частоты этого семейства процессоров будут ниже, как, впрочем, и цены: например, старшая модель Athlon II X2 250 имеет официальную стоимость 87 долларов – на 15 долларов дешевле Phenom II X2 550. Однако, глядя на различия между этими процессорами, невозможно однозначно сказать, что Athlon II X2 200 хоть в чём-то качественно уступает Phenom II X2 500. Для большей наглядности давайте сопоставим характеристики новых двухъядерников: Phenom II X2 серии 500 и Athlon II X2 200.

По нашему мнению, и то, и другое семейство процессоров представляет собой двухъядерные решения одного класса. А то, что Athlon II X2 и Phenom II X2 одинаково совместимы с новой платформой Socket AM3 делает все эти недорогие процессоры отличным локомотивом для продвижения данной платформы на рынок, интерес к которой, на фоне снижения цен на DDR3 SDRAM, безусловно, будет только расти. Тем более что в настоящее время на прилавках магазинов появляются недорогие Socket AM3 материнские платы, основанные на наборе логики AMD 770.

Для исследования возможностей процессоров Athlon II X2 200 сегодня мы воспользуемся старшим представителем этого модельного ряда, 3-гигагерцовым Athlon II X2 250. Характеристики этого конкретного процессора видны на приведённом ниже скриншоте CPU-Z.

Используемая нами диагностическая утилита пока что плохо знакома с новым процессорным ядром Regor. Тем не менее, все параметры она отображает верно, и уже сейчас можно обратить внимание на то, что степпинг ядра процессора Athlon II X2 отличается от степпинга ядра Callisto, используемого в Phenom II X2, что ещё раз подчёркивает их различное происхождение.

Кэш-память AMD Athlon II X2

Учитывая, что единственным принципиальным нововведением, сделанным в ядрах процессоров семейства Athlon II X2, оказалось изменение схемы кэш-памяти, мы решили уделить ей немного дополнительного внимания. Как мы выяснили в нашем обзоре первых процессоров Phenom II , при внедрении технологического процесса с нормами производства 45 нм инженеры AMD не стали вносить никаких изменений в алгоритмы работы кэша. В результате, кэш-память процессоров Phenom II, основанных на ядре Deneb, работает с абсолютно той же скоростью, что и кэш-память процессоров Phenom первого поколения. Однако ядро Regor может таить в себе некоторые сюрпризы, ведь в нём кэш второго уровня вдвое увеличился в размере.

Phenom II X2 (Callisto)

Athlon II X2 (Regor)

Впрочем, несмотря на это, ассоциативность L2 кэша осталась той же, что и была: Athlon II X2, как и Phenom II X2, использует кэш-память второго уровня с 16-канальной ассоциативностью. Это даёт повод ожидать примерное равенство в скорости работы L2 кэша у процессоров Athlon II X2 и Phenom II X2. Преимущество же более вместительного L2 кэша Athlon II X2 при этом будет состоять в более высокой вероятности попадания в него данных.

На практике это выглядит следующим образом.

Phenom II X2 545 (3.0 GHz). Заметьте, Everest неправильно определяет кодовое имя этого процессора.

Athlon II X2 250 (3.0 GHz)

Как и ожидалось, при реальных измерениях мы получили примерно одинаковые скорости работы L2-кэша как у процессоров с ядром Deneb, так и у новинок с ядром Regor. Подсистема памяти Athlon II X2 при этом оказалась чуть-чуть быстрее, что вполне объяснимо отсутствием накладных расходов, связанных с необходимостью поиска данных в кэш-памяти третьего уровня.

Описание тестовых систем

Для полноценного тестирования новых двухъядерных процессоров Callisto и Regor мы решили сравнить их не только с конкурирующими предложениями Intel, но и с предшественниками, предлагаемыми компанией AMD, хоть они и относятся к несколько иному ценовому сегменту. Поэтому при подготовке данного материала нам пришлось использовать три разные платформы.1. Платформа Socket AM3:

Процессоры:

AMD Phenom II X3 710 (Heka, 2,6 ГГц, 3 x 512 Кбайт L2, 6 Мбайт L3);

AMD Phenom II X2 550 (Callisto, 3,1 ГГц, 2 x 512 Кбайт L2, 6 Мбайт L3);

AMD Athlon II X2 250 (Regor, 3,9 ГГц, 2 x 1024 Кбайт L2).

Материнская плата: Gigabyte MA790FXT-UD5P (Socket AM3, AMD 790FX + SB750, DDR3 SDRAM).

Память: Mushkin 996601 4GB XP3-12800 (2 x 2 Гбайта, DDR3-1600 SDRAM, 7-7-7-20).

2. Платформа Socket AM2:

Процессоры:

AMD Athlon X2 7850 (Kuma, 2,8 ГГц, 2 x 512 Кбайт L2, 2 Мбайта L3);

AMD Athlon X2 6000 (Brisbane, 3,1 ГГц, 2 x 512 Кбайт L2);

AMD Athlon X2 6000 (Windsor, 3,0 ГГц, 2 x 1024 Кбайт L2).

Gigabyte MA790GP-DS4H (Socket AM2+, AMD 790GX + SB750, DDR2 SDRAM).

3. Платформа LGA775:

Процессоры:

Intel Core 2 Duo E7500 (Wolfdale, 2,93 ГГц, 1067 МГц FSB, 3 Мбайта L2);

Intel Core 2 Duo E7400 (Wolfdale, 2,8 ГГц, 1067 МГц FSB, 3 Мбайта L2);

Intel Pentium E6300 (Wolfdale-2M, 2,8 ГГц, 1067 МГц FSB, 2 Мбайта L2);

Intel Pentium E5400 (Wolfdale-2M, 2,7 ГГц, 800 МГц FSB, 2 Мбайта L2).

Материнские платы:

ASUS P5Q Pro (LGA775, Intel P45 Express, DDR2 SDRAM);

ASUS P5Q3 (LGA775, Intel P45 Express, DDR3 SDRAM).

Память: GEIL GX24GB8500C5UDC (2 x 2 Гбайта, DDR2-1067 SDRAM, 5-5-5-15).

Помимо перечисленных комплектующих, все тестируемые платформы включали один и тот же общий набор аппаратных и программных компонентов:

Графическая карта: ATI Radeon HD 4890.

Жёсткий диск: Western Digital WD1500AHFD.

Операционная система: Microsoft Windows Vista x64 SP1.

Драйверы:

Intel Chipset Software Installation Utility 9.1.0.1007;

ATI Catalyst 9.5 Display Driver.

Необходимо отметить, что в рамках данного исследования мы сочли возможным использование полноценной Socket AM3 платформы, оснащённой DDR3 SDRAM, для тестирования сравнительно недорогих двухъядерных процессоров AMD. Такое решение объясняется значительно понизившимися ценами на память этого типа и её активное распространение на рынке.

При этом LGA775 процессоры мы продолжаем тестировать в системе с DDR2 SDRAM, так как использование более высокочастотной памяти с CPU семейств Core 2 Duo и Pentium, чья частота шины не превосходит 1067 МГц, невозможно ввиду ограничений, заложенных в применяемые с ними наборы логики. Тем не менее, при разгоне LGA775 процессоров, где использование памяти, работающей на более высоких, чем 1067 МГц частотах становится возможным, мы заменяли указанную выше плату ASUS P5Q Pro на аналогичную ASUS P5Q3, но, оснащённую слотами для DDR3 SDRAM.

Эволюция двухъядерных процессоров AMD

Двухъядерные процессоры AMD имеют богатую историю: первые CPU под торговой маркой Athlon X2 увидели свет ещё в 2005 году. И, как это ни удивительно, многие подвиды двухъядерных процессоров AMD, выпущенные с того времени, остаются интересны до сих пор и не уходят с прилавков магазинов. Говоря о таких возрастных, но актуальных моделях, мы, прежде всего, имеем в виду, что среди продающихся сегодня процессоров Athlon X2, предназначенных для использования в Socket AM2 материнских платах, встречаются как представители серий 5000 и 6000 со старой микроархитектурой K8, выпущенные с использованием технологических процессов с нормами 90 и 65 нм; так и Athlon X2 7000, основанные на 65-нм ядрах с микроархитектурой K10. Теперь же к ним добавляются процессоры Athlon II X2 и Phenom II X2 с современными 45-нм ядрами, но это совершенно не означает, что старые Athlon X2 в одночасье исчезнут из числа розничных предложений. Двухъядерные CPU, основанные на микроархитектуре K8, продолжают оставаться и по сей день даже в официальном прайс-листе.Поэтому, проследить эволюционное развитие двухъядерных процессоров AMD очень несложно: большинство представителей разных поколений Athlon X2 всё ещё не стали частью истории. Следующая таблица содержит характеристики основных ядер, применяющихся в CPU, совместимых с актуальным в настоящее время процессорным гнездом Socket AM2 .

Что же принесло компании AMD такое многоступенчатое совершенствование своих продуктов, являющихся, по сути, частью одной и той же платформы? Намного ли быстрее проверенных временем двухъядерных процессоров с 90 и 65-нм ядрами и микроархитектурой K8 станут новые Athlon II X2 и Phenom II X2? Задавшись этим вопросом, мы протестировали все пять перечисленных выше разновидностей процессоров, принудительно установив им одну и ту же тактовую частоту – 3,0 ГГц.

Прогресс не стоит на месте. С каждым новым ядром (за исключением одного - Brisbane) AMD последовательно улучшала быстродействие собственных процессоров. И всё это привело к тому, что сегодняшняя вершина эволюции – процессоры Phenom II X2 – оказываются примерно на 25 % быстрее первых Athlon X2 в Socket AM2 исполнении, работающих на той же самой тактовой частоте. При этом наиболее значительный прирост скорости произошёл при внедрении микроархитектуры K10(Stars), однако и новинки с 45-нм ядрами не ударяют в грязь лицом. При функционировании на одной и той же тактовой частоте новый Athlon II X2 способен обогнать Athlon X2 серии 7000 на ядре Kuma в среднем почти на 7 %, а Phenom II X2 наращивает величину этого превосходства до 11 %.

Иными словами, появление новых двухъядерных процессоров, выпускаемых по 45-нм технологии, не только открывает перед AMD пространство для дальнейшего увеличения тактовых частот, но и поднимает планку производительности процессоров среднего уровня благодаря усовершенствованиям в микроархитектуре и увеличению вместимости кэш-памяти.

Phenom II X2 против Athlon II X2

Несмотря на то, что глубинные причины появления двух похожих друг на друга семейств двухъядерных процессоров, в общем-то, понятны, целесообразность их одновременного запуска вызывает некоторые вопросы. Ответить на них может помочь сопоставление между собой результатов тестирования Phenom II X2 и Athlon II X2, работающих в идентичных платформах и на одной и той же тактовой частоте – 3,0 ГГц.

В целом, ядро Callisto, обладающее кэш-памятью третьего уровня, показало более высокий результат в подавляющем большинстве тестов. И это полностью соответствует тому, как позиционирует друг относительно друга новые семейства двухъядерных процессоров их производитель: Phenom II X2 будет обходиться потенциальным покупателям примерно на 7-10 % дороже, чем равночастотный Athlon II X2.

Кроме того, достаточно любопытным выглядит и тот факт, что наибольший положительный эффект кэш-память третьего уровня процессора Phenom II X2 даёт в играх и при офисной работе. Именно в приложениях такого характера имеет смысл использовать процессоры серии Phenom II X2 500 в первую очередь. При обработке же медиаконтента, рендеринге и в других счётных задачах наличие L3 кэш-памяти обеспечивает куда меньший выигрыш в быстродействии, поэтому в этих случаях более дешёвые процессоры семейства Athlon II X2 способны похвастать более выгодным сочетанием цены и производительности.

Cреднее же преимущество Phenom II X2 над младшим собратом, работающим на той же самой тактовой частоте, составляет не очень убедительные 5 %. А это означает, что Athlon II X2, имеющий хотя бы на 200 МГц более высокую частоту, уже будет обгонять процессор из более дорогого семейства Phenom II X2. Поэтому, для сохранения стройности в позиционировании продуктов компании AMD придётся тщательно следить за «чистотой рядов» своих новых двухъядерных предложений, и не допускать слишком быстрого роста штатных частот процессоров в модельном ряду Athlon II X2.

Производительность

Общая производительность

С точки зрения теста SYSmark 2007, который оценивает производительность систем при обычной работе, новые процессоры AMD выглядят весьма и весьма заманчиво. Так, Athlon II X2 250 обходит интеловскую новинку в линейке Pentium с процессорным номером E6300, а Phenom II X2 550 на равных борется даже с Core 2 Duo E7500. То есть, и в том и в другом случае новые процессоры AMD уверенно обходят по быстродействию конкурирующие предложения Intel, обладающие более высокой стоимостью. А в свете нашего недавнего сравнения процессоров Ahlon X2 и Pentium , можно говорить о том, что благодаря переводу на 45-нм технологический процесс, AMD действительно возвращается на рынок двухъядерных процессоров среднего уровня.

Однако, как можно заметить, новые процессоры Athlon II X2 и Phenom II X2 таят в себе скрытую угрозу для трёхъядерных процессоров AMD. Благодаря высокой тактовой частоте эти двухъядерные модели оказываются быстрее трёхъядерного собрата Phenom II X3 710, который, к слову, позиционируется AMD в качестве процессора более высокого уровня, выступающего конкурентом для серии Intel Core 2 Duo E8000.

Анализ результатов, показанных новинками в различных сценариях SYSmark 2007, позволяет сделать и ещё несколько интересных выводов. Например, соотношение скоростей CPU в подтесте Productivity позволяет говорить о том, что для обычной офисной работы очень важной характеристикой процессора является объём его кэш-памяти, объём которой зачастую оказывается значимее, чем тактовая частота. Зато при работе с видеоконтентом процессор Athlon II X2 250 без L3 кэша показывает даже более высокую скорость, чем Phenom II X2 550. Ещё один интересный случай – это работа в программах 3D моделирования. В таких задачах, несмотря на общее отставание в других сценариях, с сильной стороны показывают себя процессоры Intel, обгоняющие не только двухъядерные новинки AMD, но и даже трёхъядерный CPU нового поколения Phenom II X3 710.

Игровая производительность

Весьма достойно новые двухъядерники AMD выступают и в играх. В особенности это касается Phenom II X2 550, который, благодаря своему L3 кэшу, обгоняет не только Pentium E6300 и Core 2 Duo E7400, но зачастую и Core 2 Duo E7500. Благодаря этому Phenom II X2 550 может считаться превосходным недорогим двухъядерным игровым процессором. Что же касается Athlon II X2 250, то его выступление в игровых приложениях оказалось более бледным, чем у старшего собрата. Однако своего 65 нм предшественника, Athlon X2 7850, он обгоняет значительно – на 13-17 %. Правда, до уровня производительности процессоров Core 2 Duo новый Athlon II X2 250 всё-таки не дотягивает.

Кроме того следует оговориться, что многие современные игры уже достаточно эффективно могут задействовать более чем два процессорных ядра. Именно поэтому трёхъядерный Phenom II X3 710, работающий на частоте 2,6 ГГц, в ряде случаев может предложить лучшую производительность, чем двухъядерные трёхгигагерцовые CPU с аналогичной микроархитектурой.

Производительность при кодировании аудио и видео

Кодирование mp3 аудио в программе Apple iTunes происходит значительно быстрее, если сердцем системы является процессор Intel. Здесь новым двухъядерникам AMD не помогает ни увеличенный кэш, ни микроархитектура K10 (Stars). Зато при кодировании видео и с помощью кодека DivX, и с использованием набирающего популярность x264, процессоры Athlon II X2 и Phenom II X2 способны похвастать относительно неплохой скоростью. Фактически, благодаря наконец-то вышедшей на достойный уровень тактовой частоте, новинки вполне могут поспорить за пальму первенства с представителями серии Core 2 Duo E7000. Кстати, обратите внимание, что задачи кодирования медиаконтента относятся к таким приложениям, которые достаточно индифферентно подходят к объёму и структуре кэш-памяти. А решающее значение здесь играет именно тактовая частота.

Прочие приложения

Мы уже неоднократно обращали внимание на относительно невысокую производительность процессоров AMD при выполнении финального рендеринга, в особенности в популярном пакете 3ds max. С появлением в процессорах AMD новых 45-нм ядер ситуация не изменилась. Старшая из сегодняшних новинок, Phenom II X2 550, только и может похвастать тем, что её быстродействие достигло уровня производительности бюджетного процессора Intel Pentium E5400.О младшем же Athlon II X2 говорить и вообще стыдно. Таким образом, в данном случае конкурировать с Core 2 Duo могут только лишь трёхъядерные процессоры AMD.

Хотя Folding@Home также относится к счётным задачам, результаты новых двухъядерников AMD здесь оказываются немного лучше. Athlon II X2 250 работает наравне с Pentium E5400, а Phenom II X2 550 «дотягивает» по скорости до Core 2 Duo E7400.

При выполнении арифметических расчётов средствами Microsoft Excel новые двухъядерные процессоры AMD продолжают показывать удручающую скорость. Также как и в 3ds max, достойной альтернативой двухъядерным процессорам Intel на сегодняшний день здесь могут стать только трёхъядерные Phenom II X3.

Не лучшим образом складываются дела и в Adobe Photoshop. Как можно заключить из результатов, новые двухъядерные процессоры Phenom II X2 и Athlon II X2 способны решить проблемы AMD с производительностью процессоров среднего уровня далеко не всегда. Сохраняется достаточно большое количество популярных задач, где продукты AMD существенно уступают процессорам Intel, и корни такого положения дел кроются в слабых сторонах микроархитектуры K10 (Stars). Особенно досадно, что на корректировку ситуации в таких приложениях в обозримом будущем надеяться не приходится.

Зато новые процессоры, построенные на ядрах, производимых по технологическому процессу с нормами 45-нм, могут похвастать высокой скоростью компрессии данных в архиваторах. Результаты тестов в WinRAR –яркая тому иллюстрация. Опережает процессоры Core 2 Duo серии E7000 даже Athlon II X2 250. Phenom II X2 550 же по сравнению со своим младшим собратом демонстрирует ещё на 11 % более высокий результат.

Энергопотребление

Предыдущие тестирования показали, что с современными двухъядерными процессорами Intel предложения AMD, основанные на ядрах, производимых по 65-нм технологическому процессу, тягаться не в состоянии. Кажется, выпуск компанией AMD свежих серий CPU Phenom II X2 и Athlon II X2 вполне способен переломить эту ситуацию, ведь эти новые процессоры используют заведомо более экономичные полупроводниковые кристаллы, производимые по 45-нм техпроцессу. В особенности это касается именно Athlon II X2, так как в его основе лежит новое ядро Regor с существенно уменьшенной сложностью. К тому же, для этого процессора и сама компания AMD указывает 65-Вт уровень типичного тепловыделения – такой же, как Intel устанавливает для своих двухъядерных моделей.Именно поэтому к тестированию энергопотребления новинок компании AMD мы подошли с особым интересом. Приводимые ниже цифры представляют собой полное энергопотребление тестовых платформ в сборе (без монитора) «от розетки». Во время измерений нагрузка на процессоры создавалась 64-битной версией утилиты LinX 0.5.8. Кроме того, для правильной оценки энергопотребления в простое мы активировали все имеющиеся энергосберегающие технологии: C1E, Cool"n"Quiet 3.0 и Enhanced Intel SpeedStep.

Несмотря на все усилия AMD по снижению энергопотребления своих платформ и внедрение технологии Cool"n"Quiet 3.0, которая вводит для 45-нм процессоров дополнительные энергосберегающие состояния, системы, построенные на двухъядерных процессорах Intel, остаются слегка более экономичными.

Примерно такую же картину мы видим и под нагрузкой: процессоры Pentium и Core 2 Duo потребляют явно меньше, чем новые двухъядерные модели компании AMD. К сожалению, с точки зрения соотношения производительности на ватт AMD так и не удалось догнать продукты конкурента. В то же время тенденцию к тому, что энергопотребление процессоров AMD постепенно входит в приемлемые рамки, не заметить невозможно. Потребление Phenom II X2 550, который, к слову, построен на изначально четырёхъядерном полупроводниковом кристалле, оказалось почти на 20 Вт меньше, чем у двухъядерного процессора прошлого поколения, Athlon X2 7850.

Но гораздо сильнее впечатляет потребление платформы с процессором Athlon II X2 250. 65-ваттный тепловой пакет ему присвоен совершенно не зря. Под нагрузкой энергопотребление платформы с этим процессоров всего на 10 Вт превышает аналогичную характеристику системы, построенной на Core 2 Duo E7500. А это значит, что с точки зрения электрических характеристик Athlon II X2 250 вполне можно сопоставлять с Core 2 Duo серии E8000, что для AMD является существенным достижением.

Тем не менее, пока что о каких-то особых успехах компании AMD в деле создания двухъядерных процессоров, эффективных с точки зрения соотношения производительности и энергопотребления говорить не приходится. Впрочем, пока что AMD не исчерпала все свои возможности. В ближайшее время компания собирается представить ещё более экономичные двухъядерные процессоры на базе ядра Regor, отличающиеся от рассматриваемого сегодня Athlon II X2 250 более низким TDP, составляющем 45 Вт.

Разгон

Ещё один аспект практического исследования новых двухъядерных процессоров AMD, который мы не могли оставить в стороне – это разгон. Дело в том, что появление новых ядер, при производстве которых используется технологический процесс с нормами производства 45 нм, вернул к продукции компании AMD интерес энтузиастов. Новые процессоры класса Phenom II стали очень неплохо разгоняться, особенно в сравнении с их предшественниками. И хотя мы знаем, что предел разгона процессоров, основанных на ядре Deneb и его производных при использовании воздушного охлаждения, проходит в районе 3,7-3,8 ГГц, мы попробовали разогнать попавшие в нашу лабораторию экземпляры Phenom II X2 550 и Athlon II X2 550. В качестве кулера в наших экспериментах использовался сравнительно старый, но хорошо себя зарекомендовавший Scythe Mugen.В первую очередь на тестовый стенд отправился Phenom II X2 550. Заметим, что этот процессор относится к классу Black Edition, а потому его разгон можно выполнять простым изменением коэффициента умножения, который не блокируется производителем.

Честно говоря, мы не ожидали от этого процессора результатов разгона, существенно отличающихся от тех, что мы получали при испытаниях Phenom II X3 и Phenom II X4. Но, тем не менее, этот процессор смог нас немало удивить. Дело в том, что при повышении напряжения питания на 0,15 В выше номинала (до 1,475 В) он смог функционировать при частоте 3,98 ГГц. Стабильность работы в этом режиме подтверждалась тестированием при помощи утилиты LinX, сурово нагружающей процессор исполнением кода Linpack.

Это – очень неожиданный результат, идущий вразрез с теми достижениями, которые нам удавалось получить ранее, при разгоне процессоров AMD на ядрах Deneb и Heka. Однако, к сожалению, радость была недолгой, и как показало дальнейшее тестирование производительности, несмотря на прохождение в этом режиме многих «тяжёлых» процессорных тестов, система оказывалась нестабильной в 3D приложениях, в том числе и играх.

Поэтому, нам пришлось снизить достигнутую частоту и достаточно сильно. Безоговорочно стабильной работой Phenom II X2 550 смог похвастать только при частоте 3,8 ГГц.

Как видно по скриншоту, напряжение питания CPU было увеличено до 1,475 В. Второе процессорное напряжение, относящееся к CPU NB, при разгоне не изменялось, так как даже его повышение не позволяло увеличить частоту встроенного в процессор северного моста выше штатных 2,0 ГГц. Уже при 2,2 ГГц у тестового процессора начинались проблемы с памятью. В итоге, несмотря на многообещающее начало, процессор Phenom II X2 550 повёл себя почти так же, как и его старшие собратья. Очевидно, что использование того же самого полупроводникового кристалла, как и в Phenom II X3 и Phenom II X4, предопределило результаты разгона этого процессора.

Другое дело – Athlon II X2 250. Этот процессор базируется на действительно уникальном полупроводниковом ядре, которое пока что не используется ни в каких иных процессорах. А поскольку это ядро имеет меньшую площадь и меньшее расчётное тепловыделение, от него можно ожидать определённых сюрпризов и в части разгона.

Впрочем, принципиально отличающихся результатов мы не получили. При повышении напряжения на 0,175 В (до 1,5 В) этот процессор смог стабильно работать при частоте 3,9 ГГц – и это оказалось пределом.

Заметим, что, так как Athlon II X2 250 не относится к классу Black Edition, его разгон выполнялся за счёт наращивания частоты тактового генератора, которая в результате достигла 260 МГц. Тут, кстати, на руку нам сыграло отсутствие в процессоре L3 кэша: благодаря этому Athlon II X2 250 достаточно спокойно отнёсся к ускорению встроенного в него северного моста, и нам даже не пришлось снижать соответствующий множитель. Итогом разгона стало увеличение его частоты до 2,6 ГГц, с чем он прекрасно справился с небольшим повышением своего питающего напряжения на 0,1 В.

В итоге, Athlon II X2 250 проявил себя немного более дружественным к разгону процессором, чем его старший собрат, Phenom II X2 550, даже несмотря на то, что к оверклокерской серии «Black Edition» он не относится. Конечно, по результатам исследования первых экземпляров какие-то выводы делать рано, но, похоже, ядро Regor действительно обладает слегка лучшим частотным потенциалом, нежели Deneb и его производные - Heka и Callisto.

Дополнить сказанное мы бы хотели небольшим количеством тестов. Дело в том, что после разгона нам захотелось сравнить производительность Phenom II X2 550 и Athlon II X2 250 между собой, а также и с быстродействием двухъядерных процессоров Intel, также работающих во внештатном режиме. Поэтому, приведённые ниже диаграммы содержат показатели производительности следующих разогнанных процессоров:

AMD Phenom II X2 550 на частоте 3,8 ГГц = 19 х 200 МГц. Память – DDR3 1600 с таймингами 7-7-7-20;

AMD Athlon II X2 250 на частоте 3,9 ГГц = 15 x 260 МГц. Память – DDR3 1386 с таймингами 6-6-6-18;

Intel Pentium E5400 на частоте 4,0 ГГц = 12 x 333 МГц. Память – DDR3 1333 с таймингами 6-6-6-18;

Intel Pentium E7400 на частоте 4,0 ГГц = 10 x 400 МГц. Память – DDR3 1600 с таймингами 7-7-7-20.

Заметим, что частота разгона 4,0 ГГц для процессоров Intel была выбрана как наиболее типичный результат, легко достижимый при воздушном охлаждении.

Тестирование быстродействия показало, что для использования в разогнанных системах более привлекательными решениями являются двухъядерные процессоры Intel. Даже по сравнению с новыми 45-нм процессорами компании AMD они способны предложить лучший оверклокерский потенциал, более высокие итоговые частоты и, как результат, более быструю работу в разогнанных системах. Впрочем, ситуация для процессоров AMD не так уж и драматична, и зачастую разрыв в скорости платформ оказывается не столь уж и велик. Поэтому, учитывая что разгон – это своего рода лотерея, мы не думаем, что энтузиасты должны поставить крест на новых двухъядерных предложения AMD.

В то же время выбрать из рассмотренных продуктов AMD более оптимальный вариант для разгона достаточно сложно даже после знакомства с тестами. Несмотря на то, что нам удалось повысить частоту Athlon II X2 250 сильнее, чем у Phenom II X2 550, он не смог продемонстрировать однозначно лучший результат. Ведь L3 кэш, имеющийся в Phenom II X2, в ряде случаев оказывается куда более важен, чем высокая тактовая частота.

Включение заблокированных ядер

Думается, нет нужды во всех подробностях напоминать нашим читателям главную приятную неожиданность, сопроводившую выход трёхъядерных процессоров Phenom II X3. Поскольку эти процессоры использовали в своей основе тот же четырёхъядерный полупроводниковый кристалл, что и их собратья семейства Phenom II X4, внезапно оказалось, что существует недокументированная возможность для включения деактивированного ядра и превращения трёхъядерного процессора в четырёхъядерный. Причём, что особенно приятно, эта процедура не требует никаких аппаратных модификаций, достаточно лишь активации опции BIOS, отвечающей за работу технологии Advanced Clock Calibration (ACC). Конечно, четвёртое ядро успешно включается не во всех процессорах, а только в тех, в основе которых используется полноценный полупроводниковый кристалл без брака. К счастью, для первых партий Phenom II X3 вероятность получения «удачного» процессора была достаточно велика, и трюк с увеличением числа ядер в Phenom II X3 существенно поднял популярность этого продукта AMD.Пройдёт ли подобный номер с двухъядерными процессорами – вопрос, волнующий многих энтузиастов. Давайте разберёмся.

В первую очередь необходимо напомнить, что говорить о включении заблокированных ядер в двухъядерных процессорах имеет смысл только применительно к Phenom II X2. Ведь его младший собрат Athlon II X2 использует изначально двухъядерное ядро, в котором нет никаких заблокированных частей.

Во-вторых, с момента выхода Phenom II X3 в ситуации с реализацией технологии Advanced Clock Calibration в BIOS многих материнских плат кое-что поменялось. Компания AMD не стала спокойно взирать на ликование энтузиастов и попыталась добиться от производителей плат обновления микрокода с тем, чтобы возможности разблокирования были ликвидированы. Но, к счастью, желание AMD удовлетворили далеко не все компании. Например, новые версии BIOS используемой нами в тестах материнской платы Gigabyte MA790FXT-UD5P получили дополнительную опцию, позволяющую выбрать – какой вариант микрокода использовать: новый, без возможности включения ядер, или старый.

Эта опция называется EC Firmware for Advanced Clock Calibration, и её установка в положение Hybrid с последующей активацией Advanced Clock Calibration позволяет включать ядра, как и раньше. Причём, к нашей великой радости, мы можем сообщить, что этот метод работает не только для Phenom II X3, но и для новых Phenom II X2 тоже.

Так, наш экземпляр Phenom II X2 550 позволил активировать оба заблокированных ядра и в мгновение ока превратился в полноценный четырёхъядерный процессор. Который, кстати, тут же удалось разогнать до 3.8 ГГц.

Иными словами, двухъядерный Phenom II X2 550 легко может оказаться высокоскоростным четырехъядерным процессором. Но может и не оказаться – всё здесь, естественно, зависит от того, какой полупроводниковый кристалл лежит в основе конкретного экземпляра: полнофункциональный с заблокированными ядрами, или же всё-таки с браком. Причём, учитывая тот факт, что свои двухъядерные процессоры компания AMD собирается продавать по очень демократичным ценам, вероятность благоприятного исхода разблокирования ядер в двухъядерных моделях представляется нам крайне невысокой. Скорее всего, удачные экземпляры процессоров Phenom II X2 будут попадаться достаточно часто только в первых поставках. Поэтому, если вы всерьёз надеетесь на получение «счастливого» двухъядерника, то с покупкой рекомендуем не тянуть.

Кроме того, не следует забывать и о том, что для успешной разблокировки Phenom II X2 требуется не только удачный процессор, но и подходящая материнская плата, обладающая возможностью включения ACC «в старом стиле», число которых под давлением AMD неуклонно сокращается.

Кстати, следует отметить и тот факт, что от настоящих Phenom II X4 разблокированный Phenom II X2 всё-таки отличается. Во-первых, он определяется материнской платой как неизвестный науке процессор с названием Phenom II X4 B50. И, во-вторых, также как в случае и с трёхъядерными процессорами, разблокировка ядер приводит к неработоспособности процессорных термодатчиков.

Выводы