Устройства который может выполнять функции. Функции компьютера

А.П.Шестаков

Несмотря на огромное разнообразие вычислительной техники и ее необычайно быстрое совершенствование, фундаментальные принципы устройства машин во многом остаются неизменными. В частности, начиная с самых первых поколений, любая ЭВМ состоит из следующих основных устройств: процессор, память (внутренняя и внешняя) и устройства ввода и вывода информации. Рассмотрим более подробно назначение каждого из них.

Процессор является главным устройством компьютера, в котором собственно и происходит обработка всех видов информации. Другой важной функцией процессора является обеспечение согласованного действия всех узлов, входящих в состав компьютера. Соответственно наиболее важными частями процессора являются арифметико-логическое устройство АЛУ и устройство управления УУ.

Каждый процессор способен выполнять вполне определенный набор универсальных инструкций, называемых чаще всего машинными командами. Каков именно этот набор, определяется устройством конкретного процессора, но он не очень велик и в основном аналогичен для различных процессоров. Работа ЭВМ состоит в выполнении последовательности таких команд, подготовленных в виде программы. Процессор способен организовать считывание очередной команды, ее анализ и выполнение, а также при необходимости принять данные или отправить результаты их обработки на требуемое устройство. Выбрать, какую инструкцию программы исполнять следующей, также должен сам процессор, причем результат этого выбора часто может зависеть от обрабатываемой в данный момент информации.

Хотя внутри процессора всегда имеются специальные ячейки (регистры) для оперативного хранения обрабатываемых данных и некоторой служебной информации, в нем сознательно не предусмотрено место для хранения программы. Для этой важной цели в компьютере служит другое устройство – память. Мы рассмотрим лишь наиболее важные виды компьютерной памяти, поскольку ее ассортимент непрерывно расширяется и пополняется все новыми и новыми типами.

Память в целом предназначена для хранения как данных, так и программ их обработки: согласно фундаментальному принципу фон Неймана, для обоих типов информации используется единое устройство.

Начиная с самых первых ЭВМ, память сразу стали делить на внутреннюю и внешнюю. Исторически это действительно было связано с размещением внутри или вне процессорного шкафа. Однако с уменьшением размеров машин внутрь основного процессорного корпуса удавалось поместить все большее количество устройств, и первоначальный непосредственный смысл данного деления постепенно утратился. Тем не менее, терминология сохранилась.

Под внутренней памятью современного компьютера принято понимать быстродействующую электронную память, расположенную на его системной плате. Сейчас такая память изготавливается на базе самых современных полупроводниковых технологий (раньше использовались магнитные устройства на основе ферритовых сердечников – лишнее свидетельство тому, что конкретная физические принципы значения не имеют). Наиболее существенная часть внутренней памяти называется ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Его главное назначение состоит в том, чтобы хранить данные и программы для решаемых в текущий момент задач. Наверное, каждому пользователю известно, что при выключении питания содержимое ОЗУ полностью теряется. В состав внутренней памяти современного компьютера помимо ОЗУ также входят и некоторые другие разновидности памяти, которые при первом знакомстве можно пропустить. Здесь упомянем только о постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), в котором в частности хранится информация, необходимая для первоначальной загрузки компьютера в момент включения питания. Как очевидно из названия, информация в ПЗУ не зависит от состояния компьютера (для лучшего понимания можно указать на некоторую аналогию между информацией в ПЗУ и “врожденными” безусловными рефлексами у живых существ). Раньше содержимое ПЗУ раз и навсегда формировалось на заводе, теперь же современные технологии позволяют в случае необходимости обновлять его даже не извлекая из компьютерной платы.

Внешняя память реализуется в виде довольно разнообразных устройств хранения информации и обычно конструктивно оформляется в виде самостоятельных блоков. Сюда, прежде всего, следует отнести накопители на гибких и жестких магнитных дисках (последние несколько жаргонно пользователи часто именуют винчестерами), а также оптические дисководы (устройства для работы с CD ROM). В конструкции устройств внешней памяти имеются механически движущиеся части, поэтому скорость их работы существенно ниже, чем у полностью электронной внутренней памяти. Тем не менее, внешняя память позволяет сохранить огромные объемы информации с целью последующего использования. Подчеркнем, что информация во внешней памяти прежде всего предназначена для самого компьютера и поэтому хранится в удобной ему форме; человек без использования машины не в состоянии, например, даже отдаленно представить содержимое немаркированной дискеты или диска CD ROM.

Современные программные системы способны объединять внутреннюю и внешнюю память в единое целое, причем так, чтобы наиболее редко используемая информация попадала в более медленно работающую внешнюю память. Такой метод дает возможность очень существенно расширить объем обрабатываемой с помощью компьютера информации.

Если процессор дополнить памятью, то такая система уже может быть работоспособной. Ее существенным недостатком является невозможность узнать что-либо о происходящем внутри такой системы. Для получения информации о результатах, необходимо дополнить компьютер устройствами вывода, которые позволяют представить их в доступной человеческому восприятию форме. Наиболее распространенным устройством вывода является дисплей, способный быстро и оперативно отображать на своем экране как текстовую, так и графическую информацию. Для того чтобы получить копию результатов на бумаге, используют печатающее устройство, или принтер.

Наконец, поскольку пользователю часто требуется вводить в компьютерную систему новую информацию, необходимы еще и устройства ввода. Простейшим устройством ввода является клавиатура. Широкое распространение программ с графическим интерфейсом способствовало популярности другого устройства ввода – манипулятора мышь. Наконец, очень эффективным современным устройством для автоматического ввода информации в компьютер является сканнер, позволяющий не просто преобразовать картинку с листа бумаги в графический компьютерный файл, но и с помощью специального программного обеспечения распознать в прочитанном изображении текст и сохранить его в виде, пригодном для редактирования в обычном текстовом редакторе.

Теперь, когда мы знаем основные устройства компьютера и их функции, осталось выяснить, как они взаимодействуют между собой. Для этого обратимся к функциональной схеме современного компьютера, приведенной на рисунке.

Для связи основных устройств компьютера между собой используется специальная информационная магистраль, обычно называемая инженерами шиной. Шина состоит из трех частей:

шина адреса, на которой устанавливается адрес требуемой ячейки памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией;

шина данных, по которой собственно и будет передана необходимая информация; и, наконец,

шина управления, регулирующей этот процесс (например, один из сигналов на этой шине позволяет компьютеру различать между собой адреса памяти и устройств ввода/вывода).

Рассмотрим в качестве примера, как процессор читает содержимое ячейки памяти. Убедившись, что шина в данный момент свободна, процессор помещает на шину адреса требуемый адрес и устанавливает необходимую служебную информацию (операция – чтение, устройство – ОЗУ и т.п.) на шину управления. Теперь ему остается только ожидать ответа от ОЗУ. Последнее, “увидев” на шине обращенный к нему запрос на чтение информации, извлекает содержимое необходимой ячейки и помещает его на шину данных. Разумеется, реальный процесс значительно подробнее, но нас сейчас не интересуют технические детали. Особо отметим, что обмен по шине при определенных условиях и при наличии определенного вспомогательного оборудования может происходить и без непосредственного участия процессора, например, между устройством ввода и внутренней памятью.

Подчеркнем также, что описанная нами функциональная схема на практике может быть значительно сложнее. Современный компьютер может содержать несколько согласованно работающих процессоров, прямые информационные каналы между отдельными устройствами, несколько взаимодействующих магистралей и т.д. Тем не менее, если понимать наиболее общую схему, то разобраться в конкретной компьютерной системе будет уже легче.

Магистральная структура позволяет легко подсоединять к компьютеру именно те внешние устройства, которые нужны для данного пользователя. Благодаря ей удается скомпоновать из стандартных блоков любую индивидуальную конфигурацию компьютера.

Список литературы

Информатика в понятиях и терминах: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк./ Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков, Ю.В. Исаев, В.В. Морозов; Под ред. В.А. Извозчикова. - М.: Просвещение, 1991. - 208 с.

Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч.1/ А.П. Ершов, В.М. Монахов, С.А. Бешенков и др.; Под ред. А.П. Ершова, В.М. Монахова. - М.: Просвещение, 1985. - 96 с.

Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч.2/ А.П. Ершов, В.М. Монахов, А.А. Кузнецов и др.; Под ред. А.П. Ершова, В.М. Монахова. - М.: Просвещение, 1986. - 143 с.

Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 816 c.

Похожие рефераты:

Классификация оперативной памяти (ОЗУ). SRAM и DRAM. Динамическое ОЗУ. Причины повышения скорости работы EDO RAM. Оперативная кэш-память.

Слово «компьютер» означает «вычислитель», т.е. устройство для вычислений. Потребность в автоматизации обработки данных, в том числе в вычислении, возникла очень давно. Многие тысячи лет назад для счёта использовались счётные палочки, камешки и т.д. Более 1500 лет назад...

Необычайно быстрое развитие вычислительной техники приводит к тому, что одновременно в употреблении находится большое количество компьютеров с достаточно разнообразными характеристиками.

Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов Реферат на тему ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР Выполнил: студент эк-го ф-та 3 к. 1 гр. ...

Структура ПЭВМ, системные устройства. Внешние запоминающие устройства.

Объем двухпортовой памяти, расположенной на кристалле, для хранения программ и данных в процессорах ADSP-2106x. Метод двойного доступа к памяти. Кэш-команды и конфликты при обращении к данным по шине памяти. Пространство памяти многопроцессорной системы.

Функциональные элементы в составе компьютера: основная (оперативная) и внешняя память, процессор, устройства ввода и вывода информации, коммуникационные устройства; их характеристики. Заполнение таблиц и построение формул в текстовом редакторе Word.

Виды системных шин. Пропускная способность шины.

Функции компьютера

Глава 1. Функции компьютера

Структура и функции компьютера, если рассматривать их на самом верхнем уровне абстракции, по существу довольно просты.

В самом общем смысле таких функций всего четыре:

Обработка данных;

Хранение данных;

Перемещение данных;

Управление.

На рис. 1.1 представлены базовые функции, которые выполняет компьютер.

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА (источники и приемники данных)

Рис. 1.1. Базовые функции компьютера

Компьютер, естественно, в первую очередь обязан обрабатывать данные , которые могут принимать самые разные формы, а диапазон выполняемых операций по их обработке также может быть очень широк. Однако, как будет показано ниже, все разнообразие операций может быть сведено к немногим базовым типам или методам обработки.

Существенное место занимает и функция хранения данных . Даже если компьютер обрабатывает данные на ходу, т.е. по мере их поступления из внешней среды, причем результат также немедленно отправляется получателю, компьютер должен обладать способностью, хотя бы временно, хранить промежуточные результаты и фрагменты данных, которые обрабатываются в текущий момент времени. Таким образом, компьютер должен выполнять функцию хранения данных хотя бы и на короткое время. Но в большинстве случаев этого недостаточно. От компьютера чаще всего требуется выполнение функции долговременного хранения данных, которые могут обрабатываться или обновляться по мере необходимости.

Компьютер должен также обладать способностью перемещать данные , причем в обе стороны, т.е. получать первичные данные из внешней среды и отправлять результаты обработки внешним абонентам. Среда, в которой "живет" компьютер, состоит из устройств, играющих либо роль источников данных, либо роль приемников информации. Процесс перемещения данных между компьютером и внешней средой принято называть процессом ввода-вывода , а устройства, входящие в состав операционной среды, - периферийными устройствами (или устройствами ввода-вывода). Когда данные передаются на большое расстояние, т.е. выполняется обмен данными с удаленными устройствами, этот процесс принято называть передачей данных .

И, наконец, все эти три функции должны выполняться в определенной последовательности, т.е. от компьютера требуется еще и выполнение функции управления . В конечном счете, функция управления, в основном, ложится на плечи того, кто снабжает компьютер последовательностью команд - программы. В самом же компьютере функция управления сводится к распределению ресурсов и "дирижированию" выполнением других функций в процессе выполнения команд, заданных программой.

На этом, самом общем, уровне анализа множество операций, выполняемых в компьютере, можно разделить на ограниченное число видов. На рис. 1.2 схематически показаны четыре основных вида операций.

Рис. 1.2. Основные типы операций в компьютере:

а - перемещения данных от одного абонента к другому;

б - хранение данных; в, г - преобразование данных.

Компьютер может работать как устройство перемещения данных от одного абонента к другому (рис.1.2,а), причем данные передаются без изменения смысла содержащейся в них информации.

Второй вариант - компьютер функционирует как устройство хранения данных (рис. 1.2,6), обеспечивая циркуляцию информации в обе стороны между периферийными устройствами и средствами выполнения функции хранения (т.е. данные записываются в компьютер или считываются из компьютера).

Последние два варианта включают обработку (преобразование) данных - преобразуемые данные либо извлекаются из хранилища, и туда же отправляются результаты (рис. 1.2,в), либо данные поступают из внешней среды, а результаты отправляются в хранилище (рис.1.2, г).

Приведенные рассуждения могут показаться слишком уж абстрактными, обобщенными настолько, что не имеют никакого практического применения. Но это не так - даже на верхнем уровне абстрагирования можно было бы более подробно дифференцировать его функции.

Возможности подстройки конфигурации компьютера под перечень выполняемых функций очень ограничены. Основная тому причина - компьютер по самой своей природе ориентирован на выполнение самых разнообразных задач, а потому практически вся его специализация проявляется на стадии программирования, а не на стадии проектирования.

На рис. 1.3 в самом общем виде представлен компьютер в его отношениях с внешним миром. Компьютер является объектом, способным некоторым образом взаимодействовать с внешней по отношению к нему средой через связи, которые можно разделить на две группы - связи с локальным периферийным оборудованием и связи для передачи данных на большое расстояние. В дальнейшем внимание, в основном, будет сосредоточено на внутренней структуре компьютера.

Рис. 1.3. Компьютер как элемент информационной среды

На рис. 1.4 в самом общем виде представлена внутренняя структура компьютера.

Рис. 1.4. Внутренняя структура компьютера

Основные компоненты структуры компьютера:

процессор - управляет функционированием всей системы и выполняет функции обработки информации.

оперативная память - хранит программы и всю информацию, необходимую для ихвыполнения.

устройства ввода-вывода - перемещают данные между компьютером и внешним миром.

Любой компьютер представляет собой сложную иерархическую систему, состоящую из сотен тысяч (миллионов) электронных компонентов, и предназначен для выполнения следующих основных функций:

обработка данных;

хранение данных;

перемещение данных;

управление (возможность выполнения первых трех функций в определенной последовательности).

На верхнем уровне иерархии структура компьютера состоит из 4-х компонентов.

Центральный процессор (ЦП) – управляет функционированием всей системы и выполняет обработку данных.

Оперативная память (ОП) – хранит исходные данные и всю необходимую информацию для обработки данных.

Устройства ввода-вывода – перемещают данные между компьютером и окружающей средой в обе стороны.

Системные внутренние связи – некоторый механизм, обеспечивающий обмен информацией между ЦП, ОП УВВ.

Рис. 1. Компоненты верхнего уровня иерархии структуры компьютера

Такую структуру и функции имеют за малым исключением все современные ЭВМ. Эта структура называется структурой Джона фон Неймана, ученого который сформулировал основные принципы построения ЭВМ.

Принципы Джона фон Неймана

Принцип двоичного копирования.

Принцип программного управления (ЦП выполняет программу, состоящую из набора команд).

Принцип однородности памяти – над данными любого типа (число, тект, команда) может быть выполнены одни и те же действия.

Принцип адресности – ОП состоит из ячеек, каждая из которых имеет свой адрес.

Принцип линейности памяти – память имеет линейную структуру, т.е. представляет собой вектор.

Центральный процессор

Центральный процессор или микропроцессор (CPU -CentralProcessingUnit) представляет собой интегральную схему, реализованную на одном полупроводниковом кристалле. Это программно-управляемое устройство обработки информации. Первый микропроцессор был выпущен в 1971 году фирмойIntel.В настоящее время наиболее распространены процессоры фирмы Intel, хотя ЦП других фирм (AMD, Cyrix) составляют им достойную конкуренцию.Производительность процессоров растет со скоростью 50-100% в год.

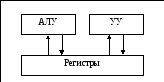

В состав процессора входят следующие устройства:

устройство управления (УУ);

арифметическо-логическое устройство (АЛУ) – выполняет операции обработки данных, которые сводятся к сложению и умножению данных, расположенных в регистрах ЦП;

регистры – хранят данные текущей операции;

внутренние связи – механизм, обеспечивающий совместную работу первых трех компонентов.

Рис. 2. Состав центрального процессора

Процессор обрабатывает данные, получая их из ОП или от устройств ввода-вывода, причем ЦП может обмениваться данными с модулями ввода-вывода как через ОП, так и напрямую, минуя ОП. Данные, поступившие в распоряжение ЦП, записываются в регистры. В ЦП используются следующие регистры:

регистр адреса – хранит адрес очередной ячейки ОП при выполнении команды записи или чтения;

регистр данных – служит для временного хранения данных, записываемых в ОП или считываемых из ОП;

регистр адреса устройства ввода-вывода (УВВ ) – хранит код устройства ввода-вывода;

регистр данных УВВ - хранит данные, передаваемые в УВВ или получаемые из УВВ.

При выполнении заданной операции ЦП может производить следующие действия:

передача данных из ЦП в ОП;

передача данных из ЦП в УВВ;

обработка данных в АЛУ;

управление – изменение порядка выполнения команд, в том случае если в команде записан не адрес следующей команды, а другой.

А.П.Шестаков

Несмотря на огромное разнообразие вычислительной техники и ее необычайно быстрое совершенствование, фундаментальные принципы устройства машин во многом остаются неизменными. В частности, начиная с самых первых поколений, любая ЭВМ состоит из следующих основных устройств: процессор, память (внутренняя и внешняя) и устройства ввода и вывода информации. Рассмотрим более подробно назначение каждого из них.

Процессор является главным устройством компьютера, в котором собственно и происходит обработка всех видов информации. Другой важной функцией процессора является обеспечение согласованного действия всех узлов, входящих в состав компьютера. Соответственно наиболее важными частями процессора являются арифметико-логическое устройство АЛУ и устройство управления УУ.

Каждый процессор способен выполнять вполне определенный набор универсальных инструкций, называемых чаще всего машинными командами. Каков именно этот набор, определяется устройством конкретного процессора, но он не очень велик и в основном аналогичен для различных процессоров. Работа ЭВМ состоит в выполнении последовательности таких команд, подготовленных в виде программы. Процессор способен организовать считывание очередной команды, ее анализ и выполнение, а также при необходимости принять данные или отправить результаты их обработки на требуемое устройство. Выбрать, какую инструкцию программы исполнять следующей, также должен сам процессор, причем результат этого выбора часто может зависеть от обрабатываемой в данный момент информации.

Хотя внутри процессора всегда имеются специальные ячейки (регистры) для оперативного хранения обрабатываемых данных и некоторой служебной информации, в нем сознательно не предусмотрено место для хранения программы. Для этой важной цели в компьютере служит другое устройство – память. Мы рассмотрим лишь наиболее важные виды компьютерной памяти, поскольку ее ассортимент непрерывно расширяется и пополняется все новыми и новыми типами.

Память в целом предназначена для хранения как данных, так и программ их обработки: согласно фундаментальному принципу фон Неймана, для обоих типов информации используется единое устройство.

Начиная с самых первых ЭВМ, память сразу стали делить на внутреннюю и внешнюю. Исторически это действительно было связано с размещением внутри или вне процессорного шкафа. Однако с уменьшением размеров машин внутрь основного процессорного корпуса удавалось поместить все большее количество устройств, и первоначальный непосредственный смысл данного деления постепенно утратился. Тем не менее, терминология сохранилась.

Под внутренней памятью современного компьютера принято понимать быстродействующую электронную память, расположенную на его системной плате. Сейчас такая память изготавливается на базе самых современных полупроводниковых технологий (раньше использовались магнитные устройства на основе ферритовых сердечников – лишнее свидетельство тому, что конкретная физические принципы значения не имеют). Наиболее существенная часть внутренней памяти называется ОЗУ - оперативное запоминающее устройство. Его главное назначение состоит в том, чтобы хранить данные и программы для решаемых в текущий момент задач. Наверное, каждому пользователю известно, что при выключении питания содержимое ОЗУ полностью теряется. В состав внутренней памяти современного компьютера помимо ОЗУ также входят и некоторые другие разновидности памяти, которые при первом знакомстве можно пропустить. Здесь упомянем только о постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), в котором в частности хранится информация, необходимая для первоначальной загрузки компьютера в момент включения питания. Как очевидно из названия, информация в ПЗУ не зависит от состояния компьютера (для лучшего понимания можно указать на некоторую аналогию между информацией в ПЗУ и “врожденными” безусловными рефлексами у живых существ). Раньше содержимое ПЗУ раз и навсегда формировалось на заводе, теперь же современные технологии позволяют в случае необходимости обновлять его даже не извлекая из компьютерной платы.

Внешняя память реализуется в виде довольно разнообразных устройств хранения информации и обычно конструктивно оформляется в виде самостоятельных блоков. Сюда, прежде всего, следует отнести накопители на гибких и жестких магнитных дисках (последние несколько жаргонно пользователи часто именуют винчестерами), а также оптические дисководы (устройства для работы с CD ROM). В конструкции устройств внешней памяти имеются механически движущиеся части, поэтому скорость их работы существенно ниже, чем у полностью электронной внутренней памяти. Тем не менее, внешняя память позволяет сохранить огромные объемы информации с целью последующего использования. Подчеркнем, что информация во внешней памяти прежде всего предназначена для самого компьютера и поэтому хранится в удобной ему форме; человек без использования машины не в состоянии, например, даже отдаленно представить содержимое немаркированной дискеты или диска CD ROM.

Современные программные системы способны объединять внутреннюю и внешнюю память в единое целое, причем так, чтобы наиболее редко используемая информация попадала в более медленно работающую внешнюю память. Такой метод дает возможность очень существенно расширить объем обрабатываемой с помощью компьютера информации.

Если процессор дополнить памятью, то такая система уже может быть работоспособной. Ее существенным недостатком является невозможность узнать что-либо о происходящем внутри такой системы. Для получения информации о результатах, необходимо дополнить компьютер устройствами вывода, которые позволяют представить их в доступной человеческому восприятию форме. Наиболее распространенным устройством вывода является дисплей, способный быстро и оперативно отображать на своем экране как текстовую, так и графическую информацию. Для того чтобы получить копию результатов на бумаге, используют печатающее устройство, или принтер.

Наконец, поскольку пользователю часто требуется вводить в компьютерную систему новую информацию, необходимы еще и устройства ввода. Простейшим устройством ввода является клавиатура. Широкое распространение программ с графическим интерфейсом способствовало популярности другого устройства ввода – манипулятора мышь. Наконец, очень эффективным современным устройством для автоматического ввода информации в компьютер является сканнер, позволяющий не просто преобразовать картинку с листа бумаги в графический компьютерный файл, но и с помощью специального программного обеспечения распознать в прочитанном изображении текст и сохранить его в виде, пригодном для редактирования в обычном текстовом редакторе.

Теперь, когда мы знаем основные устройства компьютера и их функции, осталось выяснить, как они взаимодействуют между собой. Для этого обратимся к функциональной схеме современного компьютера, приведенной на рисунке.

Для связи основных устройств компьютера между собой используется специальная информационная магистраль, обычно называемая инженерами шиной. Шина состоит из трех частей:

шина адреса, на которой устанавливается адрес требуемой ячейки памяти или устройства, с которым будет происходить обмен информацией;

шина данных, по которой собственно и будет передана необходимая информация; и, наконец,

шина управления, регулирующей этот процесс (например, один из сигналов на этой шине позволяет компьютеру различать между собой адреса памяти и устройств ввода/вывода).

Рассмотрим в качестве примера, как процессор читает содержимое ячейки памяти. Убедившись, что шина в данный момент свободна, процессор помещает на шину адреса требуемый адрес и устанавливает необходимую служебную информацию (операция – чтение, устройство – ОЗУ и т.п.) на шину управления. Теперь ему остается только ожидать ответа от ОЗУ. Последнее, “увидев” на шине обращенный к нему запрос на чтение информации, извлекает содержимое необходимой ячейки и помещает его на шину данных. Разумеется, реальный процесс значительно подробнее, но нас сейчас не интересуют технические детали. Особо отметим, что обмен по шине при определенных условиях и при наличии определенного вспомогательного оборудования может происходить и без непосредственного участия процессора, например, между устройством ввода и внутренней памятью.

Подчеркнем также, что описанная нами функциональная схема на практике может быть значительно сложнее. Современный компьютер может содержать несколько согласованно работающих процессоров, прямые информационные каналы между отдельными устройствами, несколько взаимодействующих магистралей и т.д. Тем не менее, если понимать наиболее общую схему, то разобраться в конкретной компьютерной системе будет уже легче.

Магистральная структура позволяет легко подсоединять к компьютеру именно те внешние устройства, которые нужны для данного пользователя. Благодаря ей удается скомпоновать из стандартных блоков любую индивидуальную конфигурацию компьютера.

Список литературы

Информатика в понятиях и терминах: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк./ Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков, Ю.В. Исаев, В.В. Морозов; Под ред. В.А. Извозчикова. - М.: Просвещение, 1991. - 208 с.

Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч.1/ А.П. Ершов, В.М. Монахов, С.А. Бешенков и др.; Под ред. А.П. Ершова, В.М. Монахова. - М.: Просвещение, 1985. - 96 с.

Основы информатики и вычислительной техники: Проб. учеб. пособие для сред. учеб. заведений. В 2-х ч. Ч.2/ А.П. Ершов, В.М. Монахов, А.А. Кузнецов и др.; Под ред. А.П. Ершова, В.М. Монахова. - М.: Просвещение, 1986. - 143 с.

Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 816 c.

Билет №2. Общая схема компьютера. Основные устройства компью- тера и их функции.

Компьютер – это машина, работающая от электрической сети, состоящая из взаимосвязанных блоков и предназначена для ввода, хранения, обработки и вывода информации.Аппаратной основой ПК является системная (материнская) плата, на ней размещаются наиболее важные элементы ПК, располагаются магистрали, связывающие процессор с остальными электронными компонентами компьютера.Стандартная конфигурация – системный блок, монитор, клавиатура и мышь.

С помощью клавиатуры мы вводим алфавитно-цифровые данные и управляем работой ПК. Она относится к устройствам ввода. Для работы в режиме национального алфавита используется специальная программа -– драйвер клавиатуры. Монитор предназначен для вывода на экран текстовой и графической информации. Монитор работает под управлением специального аппаратного устройства – видеоадаптера, который предусматривает 2 возможных режима – текстовый и графический. Для работы с мультимедийными приложениями в реальном режиме желательно иметь соответствующий видеоадаптер. Мышь – представляет собой устройство управления курсором, позволяющее упростить работу с большинством программных продуктов. Принтер предназначен для вывода информации на бумагу от вывода обычной текстовой информации до построения сложных графических изображений. По способу получения оттиска принтеры подразделяются на матричные , струйные , лазерные . Струйные обеспечивают более высокое качество печати (возможность печатать в цвете) и скорость. Лазерные дают близкие к типографскому по качеству печати, скорость высокая и позволяет непрерывную печать больших объемов. Сканер – устройство для ввода информации (текста, рисунка, фотографии). Модем обеспечивает взаимодействие ПК и передачу данных через сеть. Плоттер – устройство для вывода графиков, диаграмм. Источник бесперебойного питания – обеспечивает работу компьютера при колебаниях напряжения в сети (вплоть до полного отключения). Вывод звуковой информации осуществляется с помощью акустических колонок или наушников , подключённых к выходу звуковой платы. Для ввода звуковой информации звуковой информации предназначен микрофон , подключённый к входу звуковой платы. Системный блок: микропроцессор (МП ) – «мозг» машины предназначен для вычислений, обработки информации и управления работой ПК. Процессор может обрабатывать различные виды информации: числовую, текстовую, графическую, видео и звуковую. Он является электронным устройством, поэтому различные виды информации должны в нем обрабатываться в форме последовательности электрических импульсов. Такие импульсы можно записать в виде последовательности 0 и 1, которые называются машинным языком. Процессор можно рассматривать как устройство способное осуществлять арифметические и логические операции над числами, представленными в виде 0 и 1. Информация, вводимая в ПК хранится в памяти ПК. Память – это совокупность специальных электронных ячеек, которые нумеруются, при этом номер ячейки называется её адресом. Память обеспечивается двумя устройствами: постоянным (ПЗУ) и оперативным (ОЗУ). ПЗУ имеет совсем маленький объем, но записанная в неё программа хранится вечно. Оперативная память имеет объем до нескольких Гбайт и при выключении ПК информация теряется.Жёсткий диск (винчестер) предназначен для постоянного хранения информации.Для обмена программами и данными между ПК используются дискеты, а устройство, которое обеспечивает чтение и запись с дискет называется дисководом. CD , DVD позволяет чтение и запись на компакт-диск, флэш-память позволяет хранить и записывать большой объём информации.Для обращения к дискам используются обозначения А:, винчестер С:, D: и др.

Архитектура современных персональных компьютеров (ПК) основана на магистрально-модульном принципе .

Под архитектурой компьютера понимается совокупность его устройств, способ взаимосвязи устройств друг с другом (структура). Архитектура ПК определяет ресурсы, которые могут быть выделены процессу обработки данных.

Модулем ПК будем называть любое относительно самостоятельное устройство компьютера (процессор, оперативная память, контроллер, дисплей, принтер, сканер и т.д.)

Модульный принцип позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию.

Модульная организация системы опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информации. Устройства компьютера соединяются между собой информационными магистралями. Среди них особую роль играет системная магистраль.

Системная магистраль или системная шина - это набор электронных линий, связывающих воедино центральные устройства (процессор, оперативная память) с периферийными устройствами (клавиатура, принтер, винчестер и т.д.) через устройства сопряжения (адаптеры, контроллеры).

Системная магистраль осуществляет обмен информацией по трем многоразрядным шинам, соединяющим модули:

Шина данных,

Шина адресов,

Шина управления.

Разрядность шины данных определяется разрядностью процессора , т.е. количеством двоичных разрядов, которые процессор обрабатывает за один такт.

К основным режимам использования шины передачи данных можно отнести следующие:

Запись/чтение данных из оперативной памяти и из внешних запоминающих устройств;

Чтение данных с устройств ввода;

Пересылка данных на устройства вывода.

То есть шина данных является двунаправленной .

Выбор абонента по обмену данными производит процессор, который формирует код адреса данного устройства, а для ОЗУ - код адреса ячейки памяти. Код адреса передается по адресной шине , причем сигналы передаются в одном направлении, от процессора к устройствам, т.е. шина адресов однонаправленная .

По шине управления передаются сигналы, определяющие характер обмена информацией, и сигналы, синхронизирующие взаимодействие устройств, участвующих в обмене информацией.

Подключение устройств компьютера к магистрали на физическом уровне осуществляется с помощью контроллеров , а на программном обеспечивается драйверами.

Контроллер принимает сигнал от процессора и дешифрует его, чтобы соответствующее устройство смогло принять этот сигнал и отреагировать на него. За реакцию устройства процессор не отвечает, отвечает лишь соответствующий контроллер. Поэтому внешние (периферийные) устройства ПК заменяемы, и набор таких модулей произволен.

Драйвер – это программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с соответствующим устройством вычислительной системы (драйвер клавиатуры, драйвер принтера и т.п.).

Драйвер обрабатывает прерывания обслуживаемого устройства, поддерживает очередь запросов к нему и преобразует запросы в команды управления устройством.